光明抽蓄水力電廠評估不足 恐衍生災害與生態危機

環境部於5月12日召開「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫將進行二階環評專案小組初審」,表示台電將利用既有大甲溪德基水庫為上池、谷關水庫為下池,以炸山挖隧道方式興建10.6公里長的頭水隧道,再以抽蓄水力發電機組進行發電。環團表示,因總工期長達10年、地質脆弱不適合以炸山方式進行,另土方的管理處置方式沒有替代方案,預計將193萬立方公尺土石永久堆於河岸邊,將無法因應極端氣候的風險,恐釀災害。至於生態面向的評估不足,則低估本案實際對居民、對生態及野生動物的衝擊。本會(台中分會)亦關注本案,針對替代方案與環境與生態面向提出以下意見:

生態評估不足 又忽視對臺灣黑熊棲地的干擾

大甲溪兩岸(涵蓋本計畫預計執行範圍)是臺灣黑熊的重要活動區域。根據專家學者調查,黑熊曾多次出現於青山電廠及佳陽沖積扇一帶,顯示該區域具高度的生態敏感性。然而,本案對黑熊的相關評估過於粗糙,僅於報告書中簡略以「未記錄到臺灣黑熊」一語帶過。實則如此的監測方式不足以有效掌握黑熊的數量及活動模式,應加強專項的生態調查,以更精確掌握其動態。

儘管工程區域與野生動物的棲地重疊,環評報告中未見明確的「緩衝區規劃」與「施工時段限制」等規避或保護措施。特別是「土石堆置場」將直接改變自然環境的地形地貌,對野生動物及其棲地造成直接影響。然而報告僅以「不亂丟垃圾」、「施工暫時驅離」等基本說法簡單帶過,對保育類野生動物的具體監測、行為調查及棲地補償對策卻缺乏詳細規劃。

另施工期間長達十年,可能導致對野生動物族群的驅離與棲地破碎化,將對野生動物造成極大干擾。開發單位應針對野生動物進行詳實調查,提出具體與有效的生態棲地維護對策,以確保周邊生態系統與野生動物族群的穩定。

極端氣候下的土石堆置風險被低估

根據《國家氣候變遷科學報告》指出,至21世紀末,在溫室氣體嚴重排放情境下,中部地區平均崩塌率將由1.3~3%提升至1.4~4%。而最大單日降雨量(Rx1day)將增加40%,為全台降雨強度增加最多的區域,顯示面臨暴雨的風險將大幅升高。

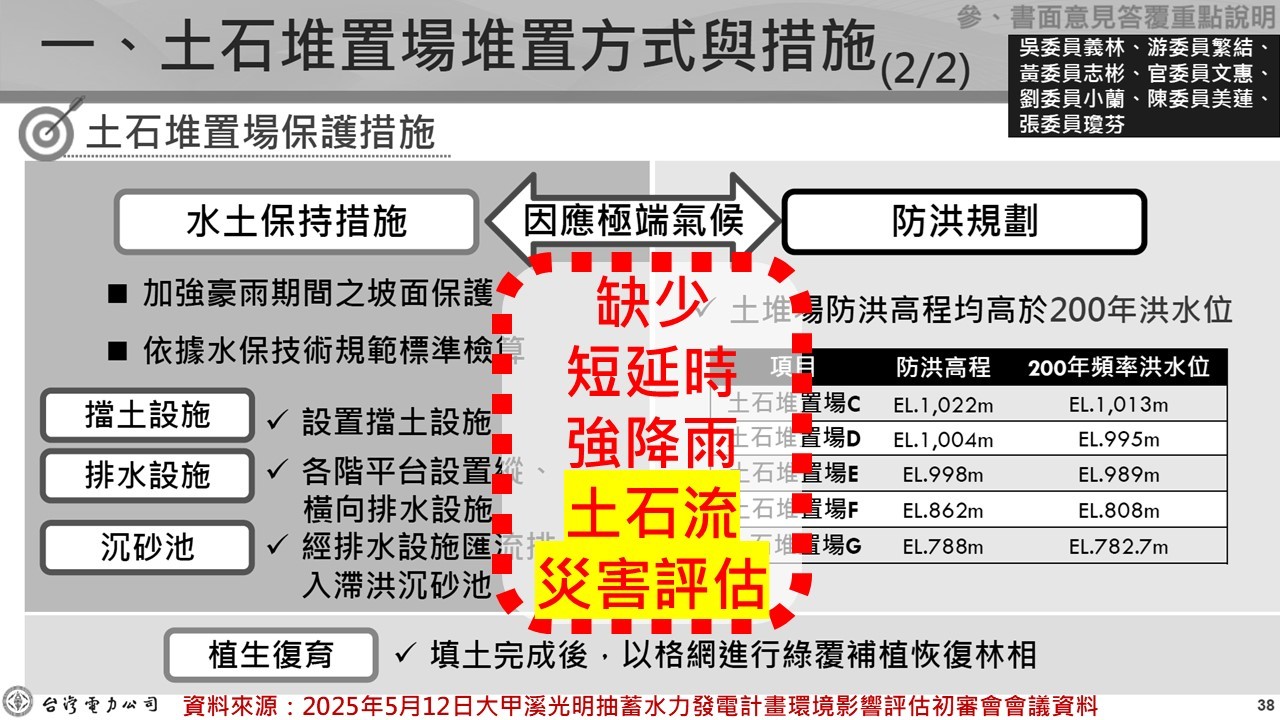

本案環評報告書初稿未納入土石堆置場在極端氣候條件下的評估,後續補充報告僅考量防洪規劃,缺少對短延時強降雨可能引發的山區崩塌、土石流災害、河道或下游各壩體淤積等綜合風險分析。這將對下游居民安全與生態系統造成極大威脅。因此荒野保護協會強烈建議:

- 在面臨氣候變遷下,應加強土石堆置區防護工程的穩定性評估。

- 評估土石堆置區防護工程失效時,對下游生態、居住安全及災害潛勢分析。

- 提出具體調適策略及應變對策,並說明其在未來極端氣候下的有效性與限制。

- 評估是否有更具安全性與永續性的替代堆置方案,以因應未來極端氣候。

▲ 環境影響評估資料缺少短延時強降雨之土石流災害評估

(資料來源:2025年5月12日大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估初審會會議資料)

▲ 土石堆置場皆位於坡地災害高危害與高脆弱地區

(坡地災害風險圖,資料來源:國家災害防救科技中心)

呼籲審慎評估光明抽蓄水力電廠的必要性

本案環評報告書初稿應納入「無抽蓄水力電廠情境」下,其他可行之儲能電廠替代方案。若選擇電池式儲能電廠,則需同步考量電池製造與廢棄對環境的影響。此外,評估必要性時應納入「生命週期評估」(Life Cycle Assessment, LCA),量化比較各方案於建設、營運、除役階段的環境足跡與資源耗用。唯有如此,才能從宏觀且科學的角度,判斷本案在能源轉型中是否兼具低環境衝擊與供電穩定的綜合優勢,審慎評估其真正的必要性與可行性。

綜合上述,荒野保護協會認同應發展儲能電廠以提升供電穩定與韌性,彌補再生能源存在之發電間歇性。然而,本案應充分考量是否有其他儲能電廠的替代方案,並加強極端氣候對各區土石堆置場穩定性的衝擊評估,針對本區臺灣黑熊等生物應進行完整生態調查。如貿然開發,恐導致難以挽回的棲地破壞與生態損失,並危及下游居民安全。