以綠色地圖向荒野人致敬

文、圖/沈秀娟(台北分會綠色生活地圖志工,宇宙)

2025.03.10

台灣的這77個荒野場域你去過幾個?我算了算,去過33個。

這些環境場域是荒野全國88個志工群組在30年一路一步步走出來的,有五股濕地、觀新藻礁、十八尖山、筏子溪、十八彎古道、二崙自然步道、蘭潭後山、三崁店、大社區觀音山、五十二甲濕地、佐倉步道、都蘭山等……。

▲ 77個荒野關注的全國場域

在2025年我用1個多月線上走完荒野30年上述的77個荒野足跡和認識87種各地特殊動植物,如西部的四斑細蟌、黃花狸藻、海埔姜、小毛氈苔、長距挖耳草、高山沙參、鳳蝶、黃花龍膽、飛龍掌血、圓葉布勒德藤、菱形奴草、蔓莖山珊瑚、台灣爺禪、灰斑鴴、鸕鶿…,及東部的太田樹蛙、高蹺鴴、文信左旋栗蝸牛、禾草芋蘭、圓葉挖耳草、臺灣狐蝠、白水木、環頸雉、鬼傘、鳳尾苔等…等,超級豐盛的動植物。

▲ 台東分會-小燕鷗幼鳥,蘇俊榮拍攝

▲ 宜蘭分會雙連埤-黃花狸藻,高蹺鴴拍攝

每一處足跡都蘊含著荒野志工們的汗水與熱情,承載了30年來無數動植物保育與環境教育的成果。

從蒐集的資訊,我看見的不只是自然之美,更是人與自然共處的感動。每個場域的保護與修復,背後都有荒野志工的默默奉獻。這樣的步伐,讓我深深體悟到守護自然的重要性。

▲ 台北分會-思源啞口,獵戶座拍攝

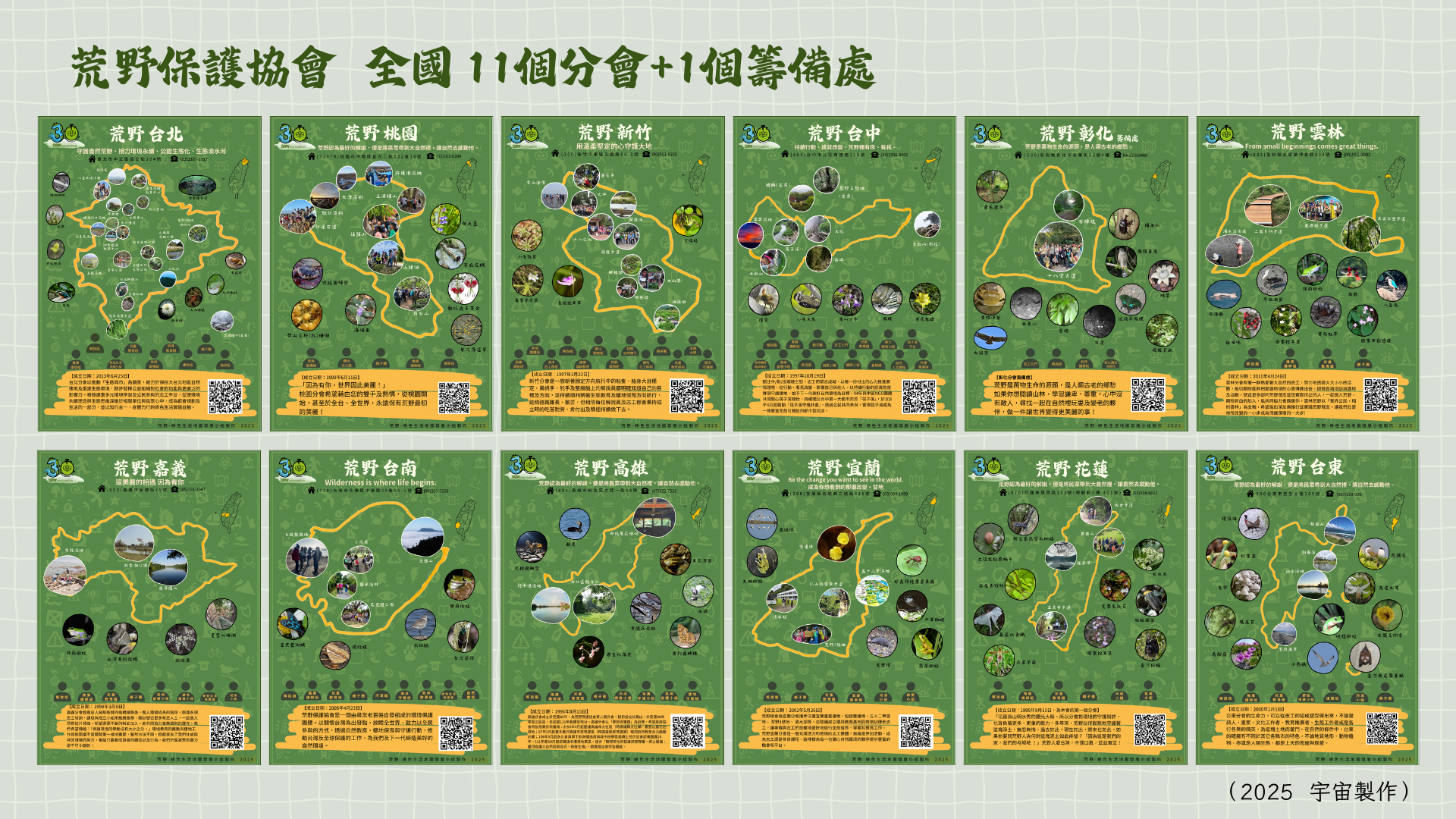

今年是荒野30週年,綠活圖期待在晴詠30的活動中也能盡一份心力,於是月光(莊麗華,綠活圖總召集人)與我在11月就展開一連串的討論,3個多月後創想出12張海報,以這個設計送給全國11個分會和一個籌備處。希望各分會能透過一張海報能言簡意該在對外推廣時可以簡介各分會的資訊,包括主要推廣與正在進行的環境維護地點、保育類動植物、志工群等。

▲ 《諸神的黃昏》三十週年活動,民眾餘場外查看這十二張海報

接獲這個任務的過程就像回到就讀研究所進行撰寫論文的過程一樣,從荒野官網,到各分會的粉絲頁與網站不斷來回N次搜尋、蒐集和統整,將全國一個個環保場域從google地圖上找出位置,透過手繪各分會的縣市範圍,再將這些環保場域放在其相對應位置上。最後在各分會的迅速協助校稿與提供珍貴的照片下,統整出全國現有88組志工團隊、77個環保餐與場域及87種關注動植物案例,著實上了一堂在台灣的豐盛大自然課程。

我思考著,1995年是個什麼樣的時空?那時在國際環保政策的推動、社會運動的影響、經濟與工業化的副作用,以及地方環境問題的凸顯,如:1992年《里約地球高峰會》與全球環保共識的形成、1992年通過的《生物多樣性公約》(CBD),強調保護全球生態系統和物種多樣性的必要性、1995年是《聯合國氣候變化綱要公約》(UNFCCC)《京都議定書》談判的關鍵時期,這項協議為溫室氣體減排設定了具體目標,成為後來全球應對氣候變遷的基石等…共同促進了當時環境相關非營利組織的大量誕生與發展。這些組織透過教育、倡導與行動,為全球的可持續發展與生態保護做出了長期而深遠的貢獻,而荒野保護協會也在那個時代誕生了。

能夠走過30年這麼長的歲月,相信荒野保護協會在生態保育與環境教育領域的深厚根基,我想包括有幾項因素:明確的使命與願景以「推動自然保育、環境教育,促進人與自然的和諧共處」為核心使命;長期耕耘環境教育、志工體系的穩健發展、政策與社會環境的助力、社區參與與在地連結、多元的資源與募款策略、環保議題的倡議與行動力、與國際接軌的環保理念等等。在全球環境挑戰加劇的當下,荒野保護協會的努力與堅持對台灣社會產生了深遠的正面影響引領未來的環境保育行動。

▲ 台中分會-大坑,陳達成拍攝

這30年的荒野足跡,是一部不斷探索與成長的自然保育史詩。從無數的保育場域、動植物到社區的參與,荒野保護協會讓人們看到了守護自然的無限可能。我很慶幸能成為這段旅程的一部分及荒野人,來荒野一年多,參與了桃園氣候變遷和台北的綠色生活地圖講師培訓,正逢協會30周年,以169個綠活圖icon為底的海報向荒野人致敬。

| 附加檔案 | 大小 |

|---|---|

| 以綠色地圖向荒野人致敬 | 2.22 MB |