野溪踏查-美濃雙溪

圖、文/張瓊娥 (高雄分會野溪調查小組,自然名:綠繡眼) 我不是高雄人。 自從男朋友畢業後到高雄等他當兵,不小心找到工作,不小心結婚卻沒有再搬回台北,不小心生了一個小孩,陪她走訪高雄,後來又不小心生了另一個小孩,陪她加入荒野親子團,認識高雄、認識環境。高雄的每一條溪,都是新面孔、新朋友。沒有一條溪擁有我兒時的記憶。整個台灣也找不到一條溪,擁有我兒時的記憶。我的童年沒有溪,即使我擁有雲林縣的籍貫,也真的在雲林長大。溪水,離我很遠! 我是住在海島的旱鴨子。從來沒有近水的記憶。如果有人要去玩水,我聯想到的是電視上的宣導:水邊危險,請勿戲水。我是個聽話的好學生,所以我從不近水。等到長大之後,這變成一種遺憾。我不像海島上的人。也不像雲林人。也不像鄉下人。我不夠認識自己的家鄉。 美濃雙溪,是我第一條踏查的野溪。 謝謝所有野溪伙伴的陪伴,如果沒有你們,我絕對不可能在這麼大的太陽底下,流著一身汗,走在如此多固床工的溪流之間。一點都不清涼也不浪漫也沒有玩到水。但有大家的一路同在,我們很清楚我們為什麼在毒辣的太陽底下踩著溪底的石頭前進!我們的伙伴之中,有對植物瞭若指掌如數家珍的植物人,有耐走耐旱的而且擁有赤子之心的真正赤子,有氣質優雅的上班族,有即將進入醫院服務的未來醫生,有隨身帶開山刀的爸爸,有等待發掘的璞玉,也有已經發出光芒的和氏璧(誰?)! 我不知道當時認工作的時候到底是那條電路出了問題,竟然認了一個工程組的組長。我連堤防、固床工、攔砂壩、蛇籠都傻傻分不清楚,只知道有水泥和沒水泥的區別。每一次要開會都覺得像是準備要赴死一樣的鼓起勇氣就死。踏查的那一天,我趁隙去路邊問了正在聊天的當地老伯,想知道他們對這一段雙溪工程(我們去的前一日,該溪段的水泥固床補強工程才剛剛完成)的看法如何?意外的,我發現他們覺得這些工程都是政府的德政。而且,如果颱風或大雨沖走原來的水泥之後,沒有人馬上來補上水泥,他們覺得政府就是置居民的身家安全於事外,里長很快就可以感受到當地民眾的壓力。 老伯的反應太一致,完全出乎我的意料之外。我以為有人會懷念小時候在溪裡捉魚捉蝦的兒時記趣,我以為有人會為自己的兒孫沒有機會親近原來的大自然的恩賜而遺憾,我以為溪床與路面那兩公尺半的距離會讓他們歎息。但是,其實,老伯沒有遺憾也沒有歎息。老伯喜愛水泥,以水泥為正常。 我不知道其他地區的老伯怎麼看野溪工程,我們鐵定要繼續問下去!

國土計畫不宜規避對都市計畫的指導—對國土計畫草案的建言

圖、文/台南分會環境培力組組長 張讚合(自然名:河烏) 前言 民國104年12月18日立法院通過國土計畫法後,經總統公佈,行政院宣布自105年5月1日開始施行。按照國土計畫法所訂定的時程,內政部必須在本法實施後的兩年內,公告實施全國國土計畫,各縣市政府則必須在此後的兩年內公告實施各縣市的國土計畫。在這個『國在山河破』的時代,環境保護與生態保育團體莫不對國土計畫的內容充滿期待。 內政部於今年8月公佈『全國國土計畫(草案)』,並在八、九月間於全台各地舉辦十幾場說明會。我以荒野保護協會台南分會副分會長身份,參加其中在台南成功大學舉行的兩場。對於內政部長官為國辛勞,讓全國國土計畫的規劃任務可以順利進行,表達萬分感謝。但是作為一個兼具環境保護與生態保育性質的公民團體,我們仍然得就我們發現到的問題,向內政部提出建議。 『中央國土計畫、地方都市計畫』的可能性 國土計畫法第15條規定:全轄區都已發布實施都市計畫的縣市,可以不必擬訂國土計畫。當初這個規定是怎樣訂出來的,恐怕已經無法追究。目前已經公佈的國土計畫草案中,明確表明台北市、嘉義市、金門縣、連江縣四個縣市,因全轄區都已實施都市計畫,可以不必提報國土計畫。既然如此,其他縣市群起效法的可能性不能說不存在,內政部恐怕也沒有權利拒絕。因此,極有可能演變成中央制定全國國土計畫,各縣市卻只有縣市的都市計畫,沒有縣市的國土計畫。 我個人不反對用都市計畫來進行國土保育,台北水源特定區就是用都市計畫進行水資源保育成功的案例。只要都市計畫做得很好,日後國土計畫演變成『中央國土計畫,地方都市計畫』,似乎不見得是壞事。但是,雖然有台北水源特定區的成功案例,都市計畫法及其各地施行細則對國土保育的關注程度畢竟不足;而國土計畫法對國土保育確實已經具備完整的內涵,如果能將國土計畫的制度設計加在都市計畫上,國土計畫的精神就可以藉由都市計畫來體現。 國土計畫的國土功能分區是國土計畫的核心 國土計畫法第20條國土功能分區分成四大類:國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區與城鄉發展地區,其中最受矚目的就是『國土保育地區』與『農業發展地區』。國土保育地區按照環境敏感程度分成第一類與第二類,另外還可以作出『其他必要之分類』。農業發展地區也按照農地生產資源條件分成第一類與與第二類,同樣的還可以作出『其他必要之分類』。對環境保護與生態保育團體來說,盯緊這四大類的分區分類,將是責無旁貸的重任。功能分區原則定好之後,各縣市必須在縣市國土計畫公告之後的兩年內公告國土功能分區圖,到那時候國土計畫才算真正完成,而區域計畫法也要到那時候才不再適用。 至於都市計畫,國土計畫之實施並沒有要廢除都市計畫。按照國土計畫法,國土計畫法指導都市計畫,都市計畫遵循國土計畫,但是都市計畫地區的土地使用管制仍然依據都市計畫法,不是依據國土計畫法。這一點弄清楚以後,就可以明白我在下文所提的問題。 全國國土計畫草案似乎規避對都市計畫的指導作用 全國國土計畫草案的國土功能分區中,將『實施都市計畫地區保護或保育相關分區』放在『國土保育地區』的『第四類』(第三類是實施國家公園計畫地區);將『實施都市計畫農業區』放在『農業發展地區』的『第五類』。由於都市計畫地區的土地管制是依據都市計畫法而非國土計畫法,如果今後真的演變出『中央國土計畫,地方都市計畫』的情況,那麼過去這麼多年來國土計畫法中辛苦建構的『國土保育地區第一類、第二類』以及『農業發展地區第一類、第二類』,都將化成泡影。過去長時期國土計畫法從倡議、催生、立法到計畫研擬的種種努力,都會變成非常荒謬。 國土計畫對都市計畫的指導作用不宜規避 按照國土計畫法,國土計畫指導都市計畫,都市計畫遵循國土計畫,國土計畫不宜規避對都市計畫的指導作用。國土計畫法與都市計畫法的中央主管機關都是內政部,負責的機關都是營建署。都市計畫法台灣省施行細則更是由內政部直接訂定,各直轄市施行細則也都在內政部管控下訂定。既然如此,同一個內政部營建署,設法將國土計畫的精神、內涵加到都市計畫上面,應該不是一件困難之事。最簡單的做法也許是將都市計畫法施行細則中的『保護區』與『農業區』,按照國土計畫進行分類,尤其是第一類與第二類。簡單說就是藉由修正都市計畫施行細則,將細則中過度簡化的『保護區』與『農業區』,按照國土計畫法的精神,重新進行分類,尤其是『國土保育地區第一類、第二類』與『農業發展地區第一類、第二類』。把國土計畫的精神加在都市計畫上,可以發揮國土計畫對都市計畫的指導作用。這樣國土計畫就不必另設所謂的『國土保育地區第四類』或『農業發展地區第五類』,國土計畫『國土保育地區』與『農業發展地區』的制度設計,就可以完整保留下來。就算『中央國土計畫,地方都市計畫』真的成為現實,也不必擔心國土計畫白忙一場。

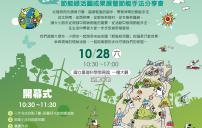

2017 節能綠活圖成果展暨節能手法分享會

北極熊阿光揹著行囊、踏著輕盈的腳步,帶著神奇的節能手法。 從北到南、從西到東、從都市到鄉村、從本島到離島,讓大小朋友從遊戲中體驗節能的重要、從活動中善用節能手法,在生活中帶著大家一步步改變用電習慣。 我們邀請大朋友、小朋友一起感受來自全國「節能綠活圖」的溫柔行動成果、參與現場的體驗活動,一起用美麗的步伐守護我們的家園~ 【指導單位】經濟部能源局 【主辦單位】工業技術研究院、荒野保護協會 【活動時間】106年10月28日(六)10:30-17:00 【活動地點】國立臺灣科學教育館 一樓大廳(免費參觀) 【內容】 10:30-11:30 開幕式 (1) 跟著阿光節能嬉遊趣 (2) 節能小尖兵節能短劇 (3) 貴賓致詞 (4) 節能推廣成果分享 (5) 表揚與感謝 (6) 節能368儀式 10:30-17:00 展區活動 (1) 氣候變遷大解密 (2) 綠色行動368 Y1、Y2、Y3 (3) 社區推廣成果及節能綠活圖作品展。 (4) 十大節能手法宣導及互動區。 (5) 節能體驗闖關活動。

2017「節能一點靈。省電我最行」體驗課程

2017「節能一點靈。省電我最行」體驗課程簡章 夏季氣溫持續升高,用電量也不斷增加,為建立全民節約用電的生活習慣,邀請學校共同舉辦「節能一點靈。省電我最行」體驗課程,透過有趣的能源體驗、節能小遊戲、綠色生活地圖和節能手法實務演練等節能體驗營活動,讓參與學生以淺而易懂的生活節能手法,藉由學童的觀念建立,進而影響家長、家庭的用電習慣,在不影響生活品質的前提下,全家一起輕鬆節電省荷包,讓節能減碳從小小的行動開始實踐! 【主辦單位】新竹縣政府。 【執行單位】荒野保護協會、新系環境技術有限公司。 【活動時間】即日起至10/24前,配合申請單位規劃。(以2堂課為原則,並參酌上課講師時間訂定。) 【申請日期】即日起開始受理線上報名,詳洽申請說明。 【申請對象】新竹縣轄內國民小學學童。(滿20人開課,每場最多50人)。 【活動費用】免費。(由執行單位提供講師及活動所需教材、教具) 【活動內容】 單元 課程主題 課程內容 課程說明 1 地球在發燒,氣候在改變 全球暖化對地球的生物和我們造成什麼影響 暖化使冰川融化,造成北極熊的生存危機,將報紙作為北極熊的棲地,學員扮演北極熊,透過遊戲選擇人類的行為而決定暖化的速度改變棲地大小,體驗北極熊的生活。 2 請你跟我這樣做,節能省電看的見 1.教室能源總體檢 2.節能秘笈大公開 1.讓學生比較日常生活中各項電器的耗用電量大小,了解所耗電功率大小與電力消耗(待機)及時間的關係,進而改變個人及家人日常生活中的用電習慣。 2.找出隱藏在生活環境中默默浪費能源的電器用品及生活習慣,提供節電小常識,並共同思考具體改善方案。 3 節能減碳不辛苦,畫圖也能節能 「節能綠活圖」繪製及分享 描繪教室、家中空間配置圖,檢視家裡有哪些電器?並標示其位置,檢視教室/家中用電用水項目,評估其是否具高耗能、或具有改變潛力或已經符合綠色節能者之設施或管理,並標示。 【線上報名】https://goo.gl/6ATZC9 【申請說明】 1.一所學校限申請一場,共10場次,額滿為止。 2.每場參加人數至少20人,最多不超過50人。 3.洽詢方式:柯小姐 電話:0983-681429;Email:karen@wilderness.tw

2017「節能一點靈。省電我最行」體驗課程

2017「節能一點靈。省電我最行」體驗課程簡章 夏季氣溫持續升高,用電量也不斷增加,為建立全民節約用電的生活習慣,邀請學校共同舉辦「節能一點靈。省電我最行」體驗課程,透過有趣的能源體驗、節能小遊戲、綠色生活地圖和節能手法實務演練等節能體驗營活動,讓參與學生以淺而易懂的生活節能手法,藉由學童的觀念建立,進而影響家長、家庭的用電習慣,在不影響生活品質的前提下,全家一起輕鬆節電省荷包,讓節能減碳從小小的行動開始實踐! 【主辦單位】新竹縣政府。 【執行單位】荒野保護協會、新系環境技術有限公司。 【活動時間】即日起至10/24前,配合申請單位規劃。 (以2堂課為原則,並參酌上課講師時間訂定。) 【申請日期】即日起開始受理線上報名,詳洽申請說明。 【申請對象】新竹縣轄內國民小學學童。(滿20人開課,每場最多50人)。 【活動費用】免費。(由執行單位提供講師及活動所需教材、教具) 【活動內容】 單元 課程主題 課程內容 課程說明 1 地球在發燒,氣候在改變 全球暖化對地球的生物和我們造成什麼影響 暖化使冰川融化,造成北極熊的生存危機,將報紙作為北極熊的棲地,學員扮演北極熊,透過遊戲選擇人類的行為而決定暖化的速度改變棲地大小,體驗北極熊的生活。 2 請你跟我這樣做,節能省電看的見 1.教室能源總體檢 2.節能秘笈大公開 1.讓學生比較日常生活中各項電器的耗用電量大小,了解所耗電功率大小與電力消耗(待機)及時間的關係,進而改變個人及家人日常生活中的用電習慣。 2.找出隱藏在生活環境中默默浪費能源的電器用品及生活習慣,提供節電小常識,並共同思考具體改善方案。 3 節能減碳不辛苦,畫圖也能節能 「節能綠活圖」繪製及分享 描繪教室、家中空間配置圖,檢視家裡有哪些電器?並標示其位置,檢視教室/家中用電用水項目,評估其是否具高耗能、或具有改變潛力或已經符合綠色節能者之設施或管理,並標示。 【線上報名】https://goo.gl/6ATZC9 【申請說明】 1.一所學校限申請一場,共10場次,額滿為止。 2.每場參加人數至少20人,最多不超過50人。 3.洽詢方式:柯小姐 電話:0983-681429;Email:karen@wilderness.tw

參與環境行動論壇有感

文/簡宏璋〈新竹親子三團複式團團長、自然名:甲蟲〉 竹三奔鹿團參加論壇的經歷,要從第一屆武荖坑的全國大露營說起。那時候,竹三奔鹿團是以籌備團的身分去參加。回來之後,小鹿因為受到其他的鹿團上台表演的鼓舞,抱著「別人能,我們也能」的想法及決心正式成團。第二屆論壇參加的過程,也是趕在截止前一天報名,而且我們居然是全國唯一的奔鹿團隊伍。在第二屆論壇上,小鹿風籐及四葉草,在舞台上訴說著竹三小鹿們,去馬祖淨灘以及與當地居民宣揚荒野愛護環境的理念的過程,這個行動,獲得了評審們很高的評價。也因為如此,竹三奔鹿團四個小隊都決定要報名參加第三屆的環境行動論壇。 隨著第三屆論壇報名時間接近,每小隊的導引員及小鹿們,都開始密集的討論題目,討論實行計畫,然後開始實行。這過程並不是十分的順利,因為所有準備的工作,都交給各隊的小鹿小隊長來主導,由小隊長來召集隊友們討論、執行。導引員們及大鹿,只站在協助以及提醒的角度,來協助各小隊,在整個籌備的過程,各小隊都遭遇到許多當初沒預料的狀況。實際執行計畫時,發現大家的執行力不夠,也有作到一半就放棄的小隊。最後能參加論壇的,只剩下小鹿鍬形蟲跟導引員橘子。計畫沒做完,想辦法再補充資料;投影片操作,馬上有人指導教學。大家一起幫忙演戲、講故事,多次排練,就這樣,一路從無到有,從生疏到熟練,從不敢上台到台上侃侃而談,這過程中,小鹿們的改變及成長,大家都看在眼裡。 這次的論壇,還有一個很大的改變,那就是增加了成人組的報名,邀請所有荒野親子團、荒野的所有志工群組以及其他的環保團體一起來報名參加。知道這個消息之後,我們也鼓勵竹三奔鹿育成會,也能報名參加。報名參加論壇,最主要的目的就是做小鹿們的榜樣。身教不是說說而已,是要用實際的行動來展示的。我們幾個育成會的大鹿討論之後,我們達成共識,決定報名成人組一隊。 經過了論壇籌備單位辛苦的準備,論壇在7/15、16兩天順利展開。這次論壇,我負責直播組的工作,雖然無法聽到所有隊伍上台的實況,不過,透過直播的功能,卻能讓更多不在現場的夥伴,能看到每一場精彩的演出,還能留下完整的紀錄。 原本鍬形蟲對於高地鹿只剩他一個人要來參加論壇,上台報告這件事,一直很緊張、害怕,擔心自己準備的內容不夠好。好在論壇當天,我們抽到了最後一個壓軸上場,鍬形蟲在台上台風穩健、風趣幽默,一句簡單的口號「吃多少,煮多少,不要煮太多,也不要煮太少」,逗得全場哈哈大笑。論壇後鍬形蟲覺得參加論壇其實很好玩,而且對上台報告這件事情再也不會害怕了, 明年的論壇,他一定會再參加! 聽到鍬形蟲的回饋,也說明了我們為甚麼要辦這個環境行動論壇?不論是荒野各群組的夥伴們,還是親子團的所有夥伴們都需要一個機會和舞台,來學習怎麼計畫並行動,並分享我們在荒野所學習到的。更重要的是,我們會看到過去所有的努力和付出,正慢慢的開花茁壯,在不遠的將來,結成甜美的果實。今年的論壇結束了,正代表明年的論壇即將開始,期待明年能看到更多的成果。

五二呷米的故事

「五二呷米」來自宜蘭縣五十二甲溼地,早期原為冬山河舊河道,位處低窪,大雨颱風時經常積水,帶來許多有機質及微量元素,因此擁有相當良好的水田環境與溼地生態,每年冬天吸引大量的候鳥棲息。2009年內政部公告此處為「國家重要溼地」,引起農民及地主疑慮,憂心權益受損。長年以守護棲地為目標的荒野保護協會,當時已經在五十二甲溼地進行生態調查計畫,發現此地生態豐富,據調查記錄有170種以上的鳥類,還發現了珍稀的百年風箱老樹與穗花棋盤腳的原始棲地。 然而人類也是生態系的一環,不能將生活與生產排除於生態之外,因此以里山為目標,倡議人與自然共存共榮,希望以無化肥無農藥、友善環境的農法,維持自然棲地的生物多樣性,又能兼顧農民生活。 從2009到2014年,我們費盡心力找尋願意出租農地的地主,還得找出願意以友善農法耕作、理解棲地的重要性、不擔心被質疑被嘲笑的農民。歷經五年的努力,終於在2014年起開始承租「五十二甲溼地」,以「五二呷米,哇愛呷米」為品牌,推廣吃飯顧棲地的綠色三生(生態、生產、生活)計畫並持續至今。 五二呷米的農耕方式是以半年友善農耕,種出安心的好米讓人食用;另外半年休耕,維持無汙染的健康棲地,提供候鳥生活。因此,每年夏天的稻浪過後,接著便是水天一色的水鳥天堂。五十二甲溼地原生物種豐富多樣,170種以上的水鳥,包含高翹鴴、花嘴鴨、小水鴨、魚鷹、彩鷸、黑面琵鷺、紅冠水雞等。 成千近萬穿著粉紅絲襪的長腿美女「高蹺鴴」,在一望無際的水田中,優雅地一邊跳著華爾滋,一邊享受五十二甲溼地豐盛的鮮美饗宴;「小水鴨」們也遠從北方來到五十二甲溼地,公鳥換上了華麗的禮服,跳起熱情的舞步向母鳥表達他們的愛情,在風光明媚的五十二甲大舞池中,找到了相守相惜的伴侶,等待明年春天攜手飛向幸福未來;帶著黑色大飯匙的「黑面琵鷺」,來到五十二甲大飯店,盡情地吃到飽、酒足肚皮撐的度過充實飽滿的快樂寒假。 這塊屬於水鳥天堂的風光水土-五十二甲溼地,一期一會的滋味,需要透過友善農耕的推廣,也來撐起萬物與我們共同生活在這塊土地的夢想之路。「一方風土養一方人,半畝水塘留千只鳥」,自然棲地滋養了萬物,也餵養你我的身心。這是你的田,也是牠的家,更是我們共享的溼地。 這是荒野保護協會在守護棲地嶄新的一頁,當自然棲地與農地重疊時,我們以友善土地的方式,不使用農藥、化肥,同時兼顧生態的農法耕種。雖然目前租借到的土地有限,但我們期許五十二甲溼地能成為示範點,將來能影響更多農民改變,讓土地更健康。 每個人都是匯聚成海的力量之一,不怕慢只怕停下腳步,人與自然共存的美好理想,需要你我共同來支持,一起來耕耘夢想。 夢想力量大,吃飯顧棲地-「五二呷米,哇愛呷米」 2019年五二呷米開始預購囉!點我認購

「愛上荒野」改變刻不容緩

圖、文/廖佳雯〈東華大學公共行政學系三年級、荒野暑期實習生〉 在荒野待了說長不長說短也不短的一個月,這一個月裡見到各式各樣的人和理念,要說大家有甚麼共同點,大概就是荒野的每個人都是熱愛環境的吧!在進入荒野實習之後我最感到驚訝的是這個成立這麼久、分會及活動都如此眾多的龐大組織,實際的活動運作竟然大多都是依靠志工這件事。志工,是一群沒有領水支付卻願意付出勞力、時間甚至金錢的人,是甚麼樣的組織及理念可以讓一群人這樣無償的付出呢? 我在荒野的實習分為室內的辦公室行政及參與協會活動的戶外兩個部分。室內的實習主要是協助專職,這其中時不時地看到各個分會的專職或志工也都會跑來開活動的會議或交流,而在周四的固定講座中,邀請到的講者也大多是志工,他們未必是講座主題的專家學者,但他們花了很多的心力自己觀察、研究、向專家請教,更重要的是:那是他們所愛的。雖然他們可能會緊張忘詞,不像專業講師如此的侃侃而談,但還是感受的到他們對環境的熱愛,也會忍不住感動。 相較於室內的辦公室行政,戶外的實習就有趣也多元許多。這個月的實習中我也去了很多以前從沒想過要去的地方,這些地方的共同點就是很「荒野」,真的都很原始甚至是雜草叢生。 有一次的活動我去了位於六張犁的富陽公園的導覽活動,花了一整個早上的時間聽了有關公園的歷史、生態解說,一個當地的住戶就說她住了幾十年從沒來過呢,一直以為這裡只是一片雜草,沒想到這麼漂亮、保護的這麼好,讓我聽了又驚訝又覺得好笑。但我也不禁想到,會不會是宣傳不足才讓人們沒有機會來看一看這些美麗的景緻呢?但又想到這些地方一旦有越來越多的人來觀光的話,會不會就無法維持一樣的景緻了呢? 另一次的活動我來到了五股溼地,那天修繕完東亞家蝠的蝙蝠屋後,有機會可以用探視鏡觀察蝙蝠,大人小孩都相當地興奮音量自然也大聲了起來。環境保育有時候就是這樣吧,要吸引人們關注無非是製造議題或提供親自體驗的機會,但隨著人一多,若沒有適當的宣導,垃圾、聲音等多少還是會影響到當地的生物,這也是一種必須考慮到的後果吧。 荒野的會員數及志工數其實遠遠的超過我的想像,但無論是講座還是戶外導覽,一定都有人在做筆記,有時候自己都覺得慚愧,畢竟大部分的人都已早就過了求學的年紀了。剛來時常想這些志工們怎麼會都願意無償為協會付出呢?沒有人喜歡做徒勞無功的事的。但漸漸的發現原來他們不是只有付出,透過各種活動他們其實也獲得了很多,新的知識、志同道合的朋友、面對人群演講解說的能力,這些都是相當難能可貴的機會。 荒野的宗旨中就環境推廣教育這點,我覺得最特別而這也是現代人很需要的。如同淨灘講座所說的,保育生態除了事後的補救外最重要的其實是解決源頭,如果人們對待環境的態度和觀念不改,再多的補救也無法跟上環境被破壞的速度。畢竟人類真的太多科技也太發達了,科技的發達帶來了方便的生活也帶來了更多的垃圾、浪費和破壞,但科學家們都仍對改善環境抱持希望,只要及早改變。環保組織的目標看似都很理想,但我想最重要的還是「改變」吧。

我的人生第一個100潛 潛水的體驗式教育

圖、文/邱靖淳〈臺北分會專職、自然名:釉彩臘膜蝦〉 在這個被水包圍的世界,我專注眼前的水藍色世界。 吸…… 吐…… 氣泡逐漸往上飄,隨著氣壓減少,氣泡越來越大,越來越大… 面對浩瀚的大海,我,顯得越來越小。 在荒野,許多活動都強調從感知去探索自然,進而喜歡、認識自然。對我來說,潛水就是最棒的體驗式教育。 在學潛水的邁入第五年之際,終於到了潛水生涯的第100支。每當朋友會問我,當初為什麼會想學潛水?想了想,除了因為那年報名海洋大學的海龜保育志工的關係,也因為住在基隆、從小在港口邊長大的我,總是說著「我喜歡大海」,卻對這個蔚藍的世界一無所知。 潛水這幾年來,一直讓我如此著迷水下世界,除了喜歡大海中那份寧靜外,還有一個很重要的原因:從潛水學習中,因為思考與調整而進步的成就感。我真的要很感謝我的教練,Linda教練總是在上岸後不厭其煩的指正我的錯誤,引導我學習、陪著我成長。 我不是個聰明、水性好的學生,第一次泳池實習課程,在一開始面鏡脫著就卡關。面鏡一拿掉後不知怎麼的,鼻子不聽使喚的吸水。當然在吸了兩口後就立馬衝出了水面咳嗽喘氣,接著試了幾次都是一樣的狀況。也因此到現在,我對於面鏡進水都還有相當程度的恐懼。我總事都是抱著戰戰兢兢的心情到海邊往海裡跳,一直到下潛後聽見自己的呼吸,清楚地見到海中世界,我才能放鬆心情開始這次的潛水。Linda教練始終耐著性子,使出各種招式讓我安心,然後一次又一次地完成每次潛水。 海洋世界始終讓我著迷,即便我知道她有令人畏懼的力量,足以帶走我。 第三年,從望安當完兩個月的海龜保育志工回來後,思思念念的是那片湛藍的海水、寧靜簡單的小島生活。看著消費主義下那永無止境的鼓勵購買,看著人們在都市叢林中辛勞的工作只為了買更多、更好的東西,我不斷地想念著望安小島的淳樸生活,我一心一意的想要接近海洋。那年我像脫韁的野馬,一個人跑去綠島藍莎潛水打工換宿。 離開了龍洞和美國小,少了樓梯,第一次在綠島上岸竟然是連滾帶爬的在潮間帶被人拎起來。然而綠島的海實在太美太清澈,透明海讓我忘了恐懼,我可以很放鬆的與藍莎的教練們下潛。這是我第一次離開教練,雖然技巧還不足,但我早就可以的,只是自信心不足的我始終對教練很依賴。 後來看著學弟妹的學習,總是想到當初學潛水的我,因為學習過程中有許多人的鼓勵,也開始在水中簡單的協助學弟妹。我喜歡在一旁聽著教練教學當作複習,同時也檢視自己的問題,做為調整的方向。 潛水就這樣上癮的。去年底到現在開始有了許多的第一次嘗試:第一次下20℃的海水、第一次自己獨自外找導潛探索陌生潛點、一個月內潛20支、下水種珊瑚。也開始添購各式各樣的裝備,從重裝、二手5mm防寒衣,再到有的沒的配件如手電筒與配重帶…等。隨著技巧的穩定,我也越來越能輕鬆自在的體驗潛水樂趣,面對突來的狀況,也不會驚慌失措。 何謂體驗式教育?潛水對我來說就是最棒的體驗式教育!潛水有許多經驗是值得被運用在生活之中的。例如:水下無法說話,即使有潛伴,大部分的問題都需要靠自己。慌張絕對無法排除問題,試著冷靜下來,思考所學或過去的經驗來解決。無法自行處理時,保持冷靜與潛伴手勢溝通求助資源。沒在水下時也可以是一種練習:練習想像突發狀況以及排除方式。聆聽自己的呼吸與吐氣,專注自我身體反應,專注觀察眼前的生態。培養團隊默契提升活動的舒適度…等。水下的世界,快與急容易弄巧成拙。 這兩年開始陸續記錄水下的世界,很開心每次分享海洋照片,都能引起周遭朋友的好奇感,發現海底世界是如此色彩繽紛、海洋生物是如此奇異有趣。 台灣是個海島國家,然而普遍的國人對於海洋是既陌生又害怕。因為愛海洋的關係,去年底加入了荒野推廣講師(註一)的行列,入班演講《重新看見海洋》,透過一張張投影片的分享,讓更多人看見大海的美麗與哀愁。很開心的,自己拍攝的海洋生態也被選入海洋教案使用。同時很謝謝許多愛海人士無私地分享照片,讓荒野海洋教案增添了不少豐富色彩。相信聽眾看了這些海洋世界,會對台灣海洋多了一份了解與疼惜。 今年也很榮幸的能夠加入國立海洋科技博物館-潛水技術組志工隊,開始參與珊瑚復育等活動。在這裡除了有無盡的海洋學科知識可以充實外,看到這麼多愛海人士早就投入海洋保育與海洋教育,也讓我提醒自己不要忘記自己加入的初衷。 我就這樣慢慢的沉醉在海洋的擁抱中…… 謝謝大海為我指引了一條開闊的道路。 謝謝我的教練、助教群們一路的支持與指導。 謝謝我的另一半總是默默支持我做任何決定。 今年九月我即將進入海洋大學再度進修。雖然腳步緩慢,但我會以自己的速度,跟著大家的步伐前進守護海洋之路。

走讀筏子溪之看見

『台中分會鄉土關懷小組:筏子溪小旅行』 圖/楊政穎(鄉土關懷小組組長 自然名:聖甲蟲)、顏士致(鄉土關懷小組組員 自然名:水蛭) 荒野台中鄉土關懷小組原本預計在8/19、20辦理環境培力工作坊, 但因未達開課人數而取消,同時覺得已經有人報名,還是要有些行動,於是就舉辦8/20的筏子溪小旅行,本文為參與夥伴之分享! 走讀筏子溪之看見 文/錢妙秋(台中親子三團 自然名:梧桐) 「筏子溪位於台中盆地的西側,屬於烏溪水系,主流長度21.25公里,流域面積132.6平方公里。昔日經常有人在此垂釣,以竹筏為水上往來之交通工具,而竹筏的台語稱為”排仔”,排意即筏,故以『筏子溪』為名。」這是維基百科對於筏子溪的介紹。如果你要詢問關於筏子溪的其他訊息?對於已居住南屯區多年的我,竟然能解說的內容也僅和前述介紹文字差異不大。 從開始居住南屯後,時常開車經過知高橋、虹揚橋,偶爾搭公車時也會經過東海橋。來回通過橋上,筏子溪是再熟悉不過的名字。每每經過橋上,總也透過車窗,看見筏子溪。這樣的「看見」,以為的懂得,其實並不瞭解。 終於有機會,這個週日跟著荒野台中分會鄉土關懷小組的夥伴來了一段筏子溪小旅行,先到永春東路以南處,看見台中市水利局刻正在進行的筏子溪景觀環境營造工程,從工地南側進入,我們走進溪流旁,鄉土關懷小組夥伴也開始介紹筏子溪的古往今來,一起參加旅行的夥伴也跟著聊起自己孩提時和筏子溪的連結,不禁感嘆溪流已改變了樣貌。 面對著河畔站立,在左手旁的風景是綠意盎然,還見到有人採了水蕹菜從河邊走上來;右手旁的河岸邊因工程的進行清除植被,已不見綠意,盡是一片黃土。夥伴說明該景觀工程是台中市政府把筏子溪定位為迎賓河,作為歡迎進入台中市的意象,目前的「迎賓廊道」工程由烏日高鐵站至永春東路,似乎企圖讓人們以另一種方式「親近」溪流。只是,親近溪流難道只有這個方式? 河堤的建立,美其名是為了提高居住安全性,卻也阻隔了我們和溪流的距離。即使沿著河堤居住,我們卻鮮少跨過河堤接近溪流。台中市部分河川的整治,採用一路鋪水泥到溪流旁,看似讓民眾容易親近,卻破壞它原有的自然樣貌,這是人們想要親近溪流的原意嗎?還是能找到一種更好的方式,可以親近溪流,也保住溪流原有的樣貌? 隨後我們往北行,由五權西路的河堤進入,往下走近溪流。在夏日豔陽下,走在溪流裡,雙腳格外舒服。倒是長滿青苔的石頭,還是得穿著雨鞋安全些。往前走到知高橋下,知高橋及便橋上的車流不斷,尤其行駛過便橋的車輛發出隆隆聲響……。啊!那是以前的我正在經過,經過溪流卻從不曾親近溪流。此時此刻的我,雙腳站立在筏子溪裡,感受溪水的清涼,聽著流水的淙淙聲音,看見溪流裡的生物,我第一次意識到晴空下的筏子溪,是如此美麗。 小旅行結束之前,大夥在河堤的涼亭下聊聊今天走讀筏子溪之看見。鄉土關懷小組夥伴的夥伴提到,知高橋到東海橋這段筏子溪整治屬於另一工程,公部門希望這段工程之規畫納入環保團體及在地居民等各方意見。因此台中鄉土關懷小組希望透過帶著大夥去親近溪流、瞭解溪流,藉以提出對溪流更多的想像,在接下來參與公部門議題討論時,我們才有能力提出對環境友善的提案。經過夥伴的說明,也為我解答在親近筏子溪之後,可以有的行動。 小旅行結束後驅車離開,車行才拐幾個彎,已經到家。想起剛剛夥伴分享自己從小至今輾轉居住過許多城市,但親近大甲溪生活的那段快樂日子,讓他難忘不已,甚至別人問起「你是哪裡人?」時,總是會跳出大甲溪旁之居住鄉鎮。突然驚覺,總是回答自己是南投人的我,居住台中的日子已經超過在南投的日子了!關於身旁之筏子溪,在親近之後,我才開始認識……。 .............................................................................................................................................................. 筏子溪! 文/黃瓅瑩〈台中親子二團 自然名:西瓜皮〉 筏子溪!筏子溪!很常聽到這條溪名,卻從來不知道原來近在咫尺啊!終於在因緣際會下與她相遇,原來這是一條這麼充滿生命力的河流。來台中已經第九年了,第一次這麼近距離接觸筏子溪,走在河川裡,溪水是清澈的,可看到許多小魚游來游去,兩旁孕育植被,感受到大自然就在我身邊。原本以為這是一條奄奄一息,堆積許多垃圾並發著臭味的溪,真是誤會它了。沿著溪的兩旁蓋著高高堤岸與馬路,方便了來來往往的人們,卻明顯阻隔人跟河流的距離,就算想走到溪邊也不知從何處下去。 感謝聖甲蟲的帶領與介紹,讓我對台中的溪流多一份了解與疼惜,也很感謝能讓我帶著孩子,雖然孩子還不能了解,但她們也一定會記得曾經走過筏子溪,所帶給她們的感受。 .............................................................................................................................................................. 筏子溪小旅行 文/黃瓊瑤〈台中親子三團 自然名:銀樺樹〉 參加筏子溪的小旅行,聽著聖甲蟲和雞屎藤栩栩如生地描述小時在這條溪流上玩耍的種種,彷彿時光倒流,好玩的情景歷歷在目,也開始跟著與這條河流有了情感的連結,更讓我想起小時候曾經和三五好友在溪邊遊玩的景緻,是這麼的愜意、快樂。 當大家脫下鞋子,捲起褲管,走進清澈的溪流中時,腳下踩著厚厚的青苔,溪流因我們的擾動而引出陣陣驚慌竄逃而往上游的小魚群,心中莞爾想難道國父也是這樣看到力争上游的魚群的嗎! 走讀的過程中意外發現溪流邊有一潭自成一格的自然生態池,水蛭說如果颱風一來,這些就會被隨之消失。心中不禁感嘆大自然看似無情,卻也無有情,原來大自然是最偉大的無為而治者,其生滅自有其一定的規則可循。也訝異於在這都市叢林中竟還有這樣的世外桃源。 聖甲蟲向我們述說者這筏子溪正面臨著河流整治命運,因此希望能為她争取用更自然的方式保持這裡的生態。過程中讓我從一個門外漢進一步了解理想與現實的差距,而這段距離是要多少人不斷努力溝通奔走才能搭起的橋樑,如果有越來越多的人覺醒,想好好保護我們的環境,守護地球越來越少的淨土,這座橋就會搭得越快。 而如果能在孩子心中盡早埋下與大自然連結的情感,有一天他成為一位有能力的決策者時,這顆覺醒的種子或許會帶領他做出有智慧的決定,相信這座飛越現在與未來時空交會的橋,便會真正縮短理想與現實之間的距離。