地球一小時要聞特輯 QUICK FACTS ON EARTH HOUR

文、圖/世界自然基金會(WWF)、翻譯/張玉芳 WWF's Earth Hour is the world's largest grassroots movement for the environment. Starting as a symbolic lights out event in Sydney in 2007, Earth Hour has grown to engage indi viduals, business and organizations in over 7,000 cities and more than 170 countries and territories during the hour and beyond. 世界自然基金會的地球一小時是世界最大的民間環境運動。自2007 年具代表性的雪梨熄燈活動開始,地球一小時已經擴展到七千多個城市與一百七十多個國家與地區的個人、企業及組織,其影響遠超越一小時。 Earth Hour 2016 will be celebrated on Saturday, 19 March 2016 between 8:30 p.m. and 9:30 p.m. local time. The event brings together millions of individuals to shine a light on climate action and the potential of people to change climate change. 2016年地球一小時將於3月19日週六當地時間晚間八點半至九點半之間舉行。這項活動將會聚集百萬人來為氣候行動以及人類改變氣候變化的潛能揭開序幕。 Among the world's first open-source climate change campaigns, Earth Hour informs, inspires and empowers individuals, organizations, cities and countries to use their collective power to drive climate action throughout the year. 在世界眾多首次開放資源的氣候變遷活動,地球一小時教育、啟發並賦予個人、組織、城市與國家聚集力量來推動一整年的氣候行動。 The event is also marked by some of the world's most iconic landmarks such as the Empire State Building, the Eiffel Tower and the Sydney Opera House who switch off their lights to stand in solidarity with the cause of climate action. In 2015, more than 10,400 local and national landmarks turned off their lights for Earth Hour. 這個活動也獲得世界上最具代表性的地標如帝國大廈、艾菲爾鐵塔與雪梨歌劇院關燈響應。2015年,有一萬四百多個地方及國家地標在地球一小時活動中關燈。 In 2016, Earth Hour will focus on shining a light on various climate actions that individuals, communities, businesses and countries can take such as a transition to renewables, promoting sustainable food and agriculture, adopting climate-friendly legislation and business practices, supporting conservation projects and raising awareness on climate issues in schools and amongst the public. 2016年,地球一小時專注於揭露多樣讓個人、社會、企業與國家可採取的氣候行動行動,例如:改用再生資源、推行永續性食物與農業、採用友善氣候立法與企業規章、支持保育計劃與在提升校園與大眾對氣候議題的意識。 Among other initiatives, WWF Earth Hour 2016 projects include lobbying for climatefriendly legislation in Spain, Cyprus and Indonesia; providing access to renewable energy sources in India and Africa; creating awareness on climate change among the youth in Sweden , Finland and France; crowds ourcing for climate issues and solutions in Latin America; and addressing issues of sustainable food and agriculture in UK and Finland. 在其他的自發性活動中,WWF 2016 地球一小時計劃包括了在西班牙、塞普勒斯及印尼遊說友善氣候立法;在印度與非洲提供再生能源資源的管道;在瑞典、芬蘭及法國提倡青年人對氣候變遷的覺醒;在拉丁美洲集結群眾力量來解決氣候問題與尋找方案;並在英國與芬蘭著手解決永續性食物與農業面臨的問題。 Over the past nine years, WWF's Earth Hour has been the force behind people-powered environmental efforts including the adoption of climate-friendly legislation in Russia, Argentina, the Galapagos Islands and Wales; creation of a 2,700-hectare Earth Hour forest in Uganda; planting of 17 million trees in Kazakhstan; providing renewable energy fuel-efficient stoves to families in Nepal and Madagascar and lighting up homes with solar power in India and the Philippines. 過去九年裡,WWF 地球一小時儼然成為俄羅斯、阿根廷、加拉巴哥群島與威爾斯等地區人民環境運動背後的驅動力量,其成果包括俄羅斯正式通過友善氣候立法;在烏干達創造了二千七百公頃的地球一小時森林;在哈薩克種植一千七百萬棵樹;在尼泊爾與馬達加斯加提供家庭用再生能源高效爐;在印度與菲律賓使用太陽能點亮屋子。 Other outcomes include: 其他結果包括: Powering over 625,000 individual actions for the planet in 2015, including 379,000 actions such as tree planting, distributing LED lights, recycling and 247,000 signatures and pledges received for climate petitions. 在2015 年有六十二萬五千個個體戶為地球發動行動,包括三十七萬九千個行動如植樹、分發LED 燈、回收及二十四萬七千個氣候請願簽名聯署。 Raising US$21,346 to combat wildlife crime in Southeast Asia. 募資美金兩萬一千三百四十六元來打擊東南亞獵殺野生動物的犯罪。 An Earth Hour education program in 15,000 schools in India to help reduce carbon footprint. 在一萬五千個印度學校內建立地球一小時教育計劃來幫助減碳。 Raising US$106,000 to protect five key species in the countr y, including the critically endangered Far-Eastern Leopard. 募資美金十萬六千元來保護國家內五個重要物種,包括嚴重瀕臨絕種的遠東豹。 20,000 'solar pledges' from individuals in Finland to protect the Arctic. 在芬蘭有兩萬個「向太陽能宣誓」的個體戶來保護北極。 15,500 signatures against the Ptolemaida V coal-fired power plant in Greece. 一萬五千五百個聯署簽名對抗位於希臘的Ptolemaida V 煤炭發電場。 Raising over US$5,000 to address loss of species and pollution in the Amazon rainforest in Colombia. 募資超過美金五千元來解決哥倫比亞國內亞馬遜雨林物種的消失與污染。 Crowdsourcing solutions to air pollution through the Blue Sky campaign with WWFChina and WWF-South Korea. 集結 WWF- 中國和 WWF- 南韓經由藍天行動來尋求空氣污染的解決之道。 A global petition to drive actions to save the Great Barrier Reef through the campaign 'Lights Out for the Reef'. 在「為大堡礁熄燈」的活動中以全球性的請願聯署來推動拯救大堡礁的行動。 2016荒野保護協會地球一小時更多訊息: 活動網站 http://earthevent.sow.org.tw/ 活動影片 https://youtu.be/6WwpVJyoxEQ

從吃也可以減緩氣候變遷?聽聽工作坊怎麼說

文/蘇雯祺(荒野氣候變遷小組,自然名:高蹺鴴) 圖/荒野氣候變遷教育推廣組 氣候變遷,是個看似震撼卻又令大多數人陌生的語彙。是的,如果我沒有深入了解,可能也跟許多人一樣,只把氣候變遷與遠在天邊的北極熊連結在一塊兒,認為那是別人家的事,緘默無語、無感。但當我驚覺氣候變遷近在眼前時,我開始觀察菜市場中的水果是否當季,是臺灣產的還是進口?我減少麵食,轉而多吃點米飯;一日三餐,原來啊,我吃下肚的不只是與親友的情誼,不只是健康與安全,更是農地與環境,更是全球化及貿易脈絡之下,食材仰賴進口、喜歡肉食的我們造就了交通運輸頻繁,進而提高燃料需要,而將大量貯存於地下的二氧化碳(如:石油、天然氣等)釋放到大氣中,造成地球暖化氣候變遷。這一切的認知,在去年春末夏初開始改變了我的行為。那時荒野的「氣候變遷推廣志工培訓課程」帶給我如當頭棒喝般覺醒,讓我及身朱真(圖右,自然名:樹)引導學員分享想法,後以溫情角度訴說氣候變遷與棲地的關聯旁夥伴一同認識氣候變遷這項現代重大議題的諸多面向,從中我也漸漸瞭解到,除了社會上常常在喊的「節能減碳」有著深刻的意涵之外,身為幾十億人中渺小的我還能做些什麼?原來我的平凡生活也是左右氣候變遷的小螺絲釘,人類追求便利的文化形塑當今社會模樣亦深切影響環境。 但是,我們該如何讓更多人知道這麼重要的訊息,並更能身體力行行動?這就需要一個管道了。這條管道需要集結眾人的巧思與力量,一起讓影響力越來越大,才有改變的可能。於是,在幾位氣候變遷小組夥伴們的構思後,我們規劃了「餐桌上的氣候變遷工作坊」,將一個一個單獨的概念,串成一堂一堂互動式的活動。有的夥伴在工作與家庭之間反覆查閱教材、練習講稿,與夥伴們互相討論、反覆修正,最後結合自身的經驗,用自己的語言表達,辛勞無數晨昏。大家的付出最後在一整天的工作坊中呈現,並讓來參與的民眾得到夥伴們想要傳遞的「真傳」!直至今日,我們已經辦了三場的工作坊! 工作坊劃分為「地球篇」、「棲地篇」、「家庭篇」及「城市篇」四個部分。在地球篇活動開始之前,夥伴先安排「相見歡」的活動,讓大家暖暖身,參加的學員們也會先瀏覽由夥伴們設計製作關於氣候變遷的圖片,並與學員們討論,同時進行小組分組,隨後開啟工作坊的學習。參與的學員有些已對氣候變遷議題相當關心,因而滔滔不絕進行討論;有的雖才淺淺認識,卻能熱情地抒發己思。首先在「地球篇」中,由夥伴根據數據與專業的科學研究,輔以慷慨激昂的語調,講述地球暖化、棲地如何吸收碳又如何被剝奪生機、選食物如何影響氣候等。臺下的學員專心聆聽,一下子氣氛變得令人揪心。聽完令人心碎的地球危機候,接著帶領進行「棲地篇」的夥伴,從萬物及棲地的角度切入,帶出食物的產地,既是農作物也是生物的家,更是大地固碳的寶庫。溫馨、精彩的影片,配上夥伴深情引介,學員在室內就像聞到了大自然的芳香氣味般陶醉。在觀看影片的時候總有夥伴驚嘆生態的豐富,及傳統農忙時程的艱辛且誠懇,我們希望將土地的印象深深烙印在學員的腦中,並且能影響更多朋友支持友善耕作的產品。接著,我們讓各組學員設計一塊想像中的理想田園,讓他們反思棲地與萬物的關係。很快地,工作坊上午的課程在這活動中結束。而為了抵抗午後的催眠劑,進行「家庭篇」的夥伴讓學員們認識自己所吃餐點的「食物里程」,簡易的計算食物運輸造成的碳足跡,在親自動動手計算完之後,便可從數字中看出從國外進口的食物累積高額的碳足跡!在這樣的重擊之後,激發大家的創意,學員們以低碳、健康、美味為原則,設計一場屬於臺灣的國宴菜單,進而反思當地、當令與美味之間的關係。學員們無所不用其極的降低碳足跡,設計出令人驚豔的菜色,甚至還有學員說出:「香菇以步行運送!」讓人不禁開懷大笑,也令人好好思考「吃」怎麼回應氣候變遷的挑戰。最後,「城市篇」教導學員們以簡單的方法,動手製作臺南荒野研發出來的「樹箱」,低成本、高成功率地打造綠屋頂,幫助水泥密集的城市,降溫熱島效應的衝擊。 學員們在結束前踴躍分享當日的收穫,發現於新北市石門嵩山社區舉辦的工作坊中,學員們相互討論自己的一畝田學員們發表一畝田的設計,交流激盪學員們設計出低碳美味的主食國宴餐點氣候變遷與人類的關係其實非常近,每個人得從生活中去實踐自己的減碳生活,減緩氣候變遷。氣候變遷小組夥伴們希望在一連串專業深入的講解與互動式課程之後,學員們便可從自身生活開始改變。這個影響已開枝散葉,我們有了一些實戰經驗,將持續帶著充沛的活力繼續向前。未來,氣候變遷工作坊期待有更多的生力軍一同加入,讓好的理念與做法遍地開花。但,要如何參與呢?就在今年四月,「第二期氣候變遷推廣志工」開始招生了!一連串專業的培訓課程裡,一定會讓對氣候變遷徬徨無助的「麻瓜」也得到魔法。我們相信,只要願意踏出一小步,改變必然無限茁壯。所以,如果您有心,就趕快加入我們的行列,一起創造希望吧!

等待花開到來:2015年荒野全國弱勢兒童長期陪伴共識營

文/曾愛媜(荒野編輯採訪志工,自然名:光澤蝸牛) 有別於往年的北上或南下,2015 年11 月7日至8 日的全國長期陪伴共識營舉辦地點來到臺灣中心點──雲林斗六家商。今年承辦團隊是臺南分會的飛凰團,與兒童教育委員會共同規劃活動內容,這樣的方式很令人期待。 第一天,由臺南分會分會長洪秀燕(自然名:黑琵)透過暖身,嘗試著讓各地的夥伴熟悉彼此,互相認識。接下來,以兒童教育委員會召集人童瑞華(自然名:臺北樹蛙)的走讀課程為架構,再由臺南親子團夥伴設計走讀探索任務單,讓各團走進斗六老街,透過不同的任務單沿途進行「在地探索」,探索人文、美食、綠色空間,在課堂上所有長陪夥伴一起完成走讀地圖,這樣的活動涵蓋了「走讀」、「綠活圖」的主軸,還有團隊經營的概念,讓夥伴們很快的熟悉當地環境與彼此。最重要的是,找到好多美食與當地故事。 如何解讀「三生教育」呢?高雄飛熊團的楊志明(自然名:忍冬)提到荒野的三生教育主軸是生態、生活、生命,在活動設計上,大人們常常設定許多的目標,但要長陪的孩子們達成目標,需要時間等待。在陪伴的過程中,如何放低自己的姿態,蹲下來跟孩子對等說話,我們所種下的種子,什麼時候發芽、什麼時候花開,都需要我們耐心等待。夥伴們透過這個課程反思,活動的規劃是否以孩子需求為出發點?嘉義飛蝶團的蔡佩君(自然名:冠羽畫眉)感動的說:「在課程中,深入淺出的帶入荒野三生教育的意涵,更激發大家對弱勢孩子無私付出的熱情。」夜晚,進入了臺南飛凰團劉碧華(自然名:蘆葦)主持「我的少女少男時代」,讓夥伴們回到個人談談自己,回憶起自己的過往,有人哽咽、有人傻笑、有人侃侃而談,透過桌遊與敘事的方式,讓彼此間的距離似乎又拉近了一些。 第二天,走進老街,夥伴品嚐了當地的傳統早餐,滿足味蕾填飽肚子後,準備課程的開始。課程一開始,聽著各團今年與明年的計畫分享,有著不同特色與思考角度,佩服每一個人背後的用心與努力。接下來,進入重頭戲:教案編寫與各團活動導引的演示。 臺南飛凰團余宛庭(自然名:孔雀魚)談到,教案編寫的精神「以終為始」,讓活動規劃可以扣住主題與目標。壓軸是各團活動導引示範,讓長陪的夥伴有機會看到其他團隊的活動進行方式,透過多元及活動背後設計的意義,能夠彼此交流真是一個難得經驗。 看到全國的長陪團隊,每一位夥伴充滿助人的熱誠,有夥伴分享:「聽到很多夥伴在長陪的經驗、心得和歷程,有許多不同的想法和做法,可以提供很多不同的視野和思考,無論對於活動設計、帶領、和孩子的互動等,都可以感受到夥伴的認真、用心和對孩子的初心,看到活動和長陪進行的多樣性和彈性。」 其中特別的是參與長陪夥伴的背景,除了多元組成之外,有部分來自於荒野親子團,臺北飛鼠團傅瓊慧(自然名:紫茉莉)說:「深深地感受到親子團與長陪團的基本元素是不同的,長陪團有自己特殊的存在意義、價值以及經營獨特之處。」 在此次共識營中,看到有別於往的是將各團活動演示讓夥伴參與,這樣的方式可以讓夥伴們有機會互相交流。不過,如何在兼顧孩子的生理、心理狀態下,透過簡單、自然的方式帶領著長陪的孩子一起在大自然裡玩耍,又兼顧到三生教育中的生態、生活、生命目標,對於在長期陪伴的團隊們,確實是很大的挑戰! 有位夥伴結語講的真好:「讓大人們『返老還童』吧!」是的!我們常常不知道孩子需要什麼,或許常常回想自己小時候的樣子,就可以慢慢地清楚孩子真正的需要是什麼。 感謝所有的夥伴,感謝所有的緣分,讓我們有機會相聚一堂,為自己、為孩子、為大自然做一件事。種下那顆荒野的種子在心中,等待哪天發芽花開的到來。

3/27,一起來場荒野能源公民審議吧!

文、圖/王聖裴(荒野氣候變遷能源議題組) 先前我曾在荒野的臉書粉絲專頁按讚追蹤棲地導覽、環境保育等活動,因此在年初想要參與志工活動時,自然而然聯想到荒野,進而發現第一期的「氣候變遷能源倡議志工培訓」課程。在第一堂課以前,我以為這個培訓是要訓練我們向大眾宣導能源議題,進行節能減碳,或反對核能等特定主張的倡議。經過課程說明之後才曉得,原來這個志工培訓的初步目標是要協助舉辦今年3 月27 日荒野內部的能源公民審議,透過會員們共同討論凝聚共識來決定目前身為臺灣最大環保團體──荒野保護協會,如何涉足能源議題,又要選擇哪些面向的能源議題做為主軸。而培訓的長期目標則是希望針對3 月27 日公民審議的結果做進一步的資料搜集、論述與行動落實。 荒野的任務包含保護環境棲地、溼地保育、兒童親子培育和自然教育推廣等目標,這是大家都熟知也已獲得豐碩的成果。相較之下「環境政策推動」和「改善氣候變遷」則是相對新的推動方向。從高爾《不願面對的真相》(An Inconvenient Truth)紀錄片開始,全球暖化、氣候變遷等議題越來越常被提及;去年十二月在巴黎舉辦的COP 21會議締結了繼1997年京都議定書之後最重要的全球氣候協定,並再一次強調極端氣候對於島國和脆弱國家的影響,若氣溫比前工業時代上升2° C,將導致非常危險的情況,而上升達2.7° C 以上更將帶來海平面上升、低窪地區和島嶼被淹沒、洪水增加、熱浪和森林大火、作物減少和海洋酸化等等讓人類承擔不起的重大災難。身處位在亞熱帶地區的臺灣,今年冬天親身經歷從暖冬到霸王級寒流,讓臺灣多處低海拔山陵下起雪、平地也罕見的下了霰,面對這樣劇烈的氣候轉變,不得不承認「氣候變遷」不是我們可以選擇要或不要面對的議題,而是每個人身處其中、且與自身密切的大事。而這也是荒野成立氣候變遷小組,開始著手進行教育推廣,並針對影響氣候變遷甚劇的能源方面舉行第一期氣候變遷能源倡議志工培訓,希望常態性、持續性的探討能源對環境議題的影響,也期待利用3月27日舉行內部公民審議的方式,來找出荒野參與能源議題的角度及立場。 這次的志工培訓課程為期兩週,課程中討論用電和生活、生產、生態之關聯。其中也邀請到呂家華講師介紹公民審議的價值,教導執行公民審議的技巧,在荒野內部審議前先於能源小組內進行公民審議的演練。而在能源議題方面,陸續安排綠色公民行動聯盟來講述「能源轉型」、汗得學社的「一人一千瓦,公民電廠實踐」、林子倫副教授講「COP 21 氣候變遷與溫室氣體減量」、工研院綠能所簡國祥博士講「節能省碳」、能源議題組組長林子淵(自然明:白鯨)分享「再生能源發展」,及英華威公司太陽光電事業部總監Raoul Ubitschek 的「太陽能公民電廠及德國能源轉型經驗分享」。這一系列課程幾乎涵蓋了所有在意能源議題的公民和團體可執行的方向:節能減碳、氣候變遷、再生能源發展、能源轉型以及公民參與。 在這麼多主題之中,哪一個才是適合荒野推動的呢?是推廣節能減碳和教導氣候變遷的課程,讓大眾更重視這些議題並親身實踐改變?是推動更健全的再生能源發展條例?是落實能源分配的公平正義,不讓耗電量多的城市將發電的污染棄置在耗電量少的鄉鎮?還是要政府在重視工業、製造業發展的同時,也提出可以實現的能源永續、環境永續的政策呢?面對氣候變遷和能源議題,有沒有什麼是符合荒野的宗旨理念,可從荒野擅長推動的面向裡找到足以擔任目前國家社會面對能源議題爭議時的平衡角色? 以荒野長期在「棲地守護」和「環境教育」的耕耘基礎,或許比其他公民團體甚至政府相關單位更適合去評估各種能源廢棄物對臺灣生態環境的影響,政府發展再生能源對環境的影響,氣候變遷對臺灣獨特的生態和生物多樣性造成什麼危害,並盡量維持能源發展和生態永續的平衡呢? 當能源已成為我們每個人日常生活中不可或缺、無時不刻都在使用的必須品時,我們都有責任也有權利去關心各種能源議題,這是公民參與的最大意義。身為荒野人的您,認為荒野該如何投入能源議題呢?哪一個問題是荒野應該最先著手的呢? 3 月27 日一起來參加「荒野能源議題的公民審議」吧!藉由公民審議來凝聚荒野人對能源議題的共識,也讓荒野在能源倡議的初起步就涵蓋每一個荒野人的聲音!

【已額滿】2016「節能綠活圖」社區/學校節能工作坊

「為〝愛〞節能,為愛創造綠色的幸福未來!」為了家人,我們努力賺錢,希望給他們更好的未來,但你知道嗎?在能源即將枯竭的今日,在人為活動造成排碳量遽增、引發劇烈氣候災難的今日,為了保障看到更好的未來,我們更應該努力節能。 關於節能,你能省的超乎想像的多… 省下幾千塊的電費、省下有限度的資源、省去因為排碳過量造成的空氣汙染導致疾病發生。重要的是,為下一代省去無數因為地球暖化帶來天災地變的人為災厄。 關於節能課程,你能獲得的也絕對超乎預期… 得到充滿歡樂豐富的一天、得到立刻在生活中實踐的節能技巧、得到可以分享成就的節能地圖,更足以讓我們知道,我們擁有改變周遭環境的勇氣跟決心! 來吧!眾志成綠,讓我們一起為愛節能、為愛創造綠色的幸福未來! (現在報名申請節能綠活圖工作坊,申請單位還可獲贈節能獎品喔!) 【指導單位】經濟部能源局。 【主辦單位】工業技術研究院、荒野保護協會。 【活動日期】以申請單位提出之時間為主,並參酌上課講師時間訂定。 【課程時間】6小時。 【參加對象】全國各地對節能減碳有興趣的民眾。(滿20人開課) 【費 用】免費。( 由主辦單位提供講師及活動所需教材、教具 ) 【申請日期】即日起至2016年10月31日止。 【線上報名】2016「節能綠活圖」社區/學校節能工作坊(活動已額滿,謝謝夥伴們熱情參與) 【注意事項】 為了讓節能推廣遍及各地,將以不同行政區(鄉、鎮、市、區)為優先開辦地區。若同一個行政區有二個以上的單位同時申請,則由主辦單位依申請緣由及未來行動計畫為遴選依據。 一個單位僅可申請一場工作坊。 若社區團體有意加入節能推廣行列,歡迎聯繫免費志工培訓事宜。

[已截止]2016潔淨海洋產業博覽會 募集友善海洋商品!

大海在數億年前孕育萬物生命,但不久後海中廢棄物將多過魚群;海岸是保衛台灣的天然屏障,但何時我們已被自己的垃圾包圍? 社團法人中華民國荒野保護協會自2008年起帶領上千名志工於全台辦理淨灘活動,同時進行海洋廢棄物的分類登記。歷年數據顯示塑膠類製品佔淨灘垃圾的90%,且以飲食相關塑膠佔大宗,顯示民生消費行為是恢復潔淨海洋的關鍵。因此荒野保護協會於2014年開始倡議消費者可從生活中減塑、回收並少用一次性產品,2015年建議企業端從盤點,減量,進而回收的三步驟中,重新盤整產業鏈的塑膠使用。 2016年荒野保護協會將與財團法人塑膠工業技術發展中心、財團法人台灣好文化基金會共同舉辦台灣首屆「2016潔淨海洋產業博覽會」,於6月8日(世界海洋日)至12日於台北市大安區空總TAF創新基地展出友善海洋、減少海洋塑膠的各類商品,並頒發台灣「第一屆潔淨海洋博覽會參展標章」,藉以表彰台灣優質企業,促成產業與消費者的對話,推廣友善海洋的購物行為,讓此議題更進一步從源頭做起,找出潔淨海洋的對策與生活態度。 2016潔淨海洋產業博覽會 募集友善海洋商品! 壹、徵件日期 即日起至2016年3月31日止 貳、商品評選標準 一、商品本身應用於海岸或海洋相關環境或相關產業(如漁業、海洋休閒運動),能夠減少海洋廢棄物之產出、收集已逸散之海洋廢棄物或增進海洋生物多樣性之保育。 二、商品製程使用之原料整體或部分來源為海洋廢棄物、回收塑膠或其他有助於減少海洋廢棄物、促進物質循環回收之材質。 三、商品利用製程創新等技術,符合減少塑膠用量、增強耐用性、使用環境可分解材質、簡化廢棄回收步驟、使用單一材質,或符合其他節約能源與減少溫室氣體排放之原則。 四、製造廠房符合國內環保法規,且近三年無重大工安意外或環境汙染事件。 五、主辦單位將依企業提交之商品資料交由該領域專家依以上標準評議,其中第一至三項為非必要條件,第四項為必要條件。 參、報名方式 至活動網頁(https://www.sow.org.tw/2016CleanOceanBussinessExpo),下載報名表填寫商品資訊,於截止日期前以電子郵件方式寄至oceanday@wilderness.tw 肆、獲選通知 2016年4月10日前以E-mail正式通知獲選 伍、聯絡窗口 荒野保護協會海洋倡議小組oceanday@wilderness.tw 陸、共同主辦單位 社團法人中華民國荒野保護協會 財團法人塑膠工業技術發展中心 財團法人台灣好文化基金會 柒、贊助單位 阿拉善SEE公益機構

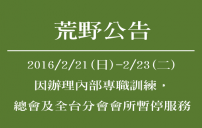

2/21(日)-2/23(二)進行內部訓練,總會與全台分會會所暫停服務

各位夥伴好,2/21(日)至2/23(二)荒野將進行內部專職訓練,總會與全台分會會所暫停服務,造成不便敬請見諒,若有連絡事項,敬請來信或待2/24(三)各會所恢復服務時來電洽詢,謝謝! 總會服務信箱:sow@sow.org.tw 分會服務信箱

2016地球日全台同步自然觀察

集眾力,來棲調 荒野保護協會自2014年啟動全台同步自然觀察計劃,希望有系統的建立荒野關心棲地之物種名錄,作為棲地守護的重要依據。感謝荒野志工這兩年熱情的投入,2014年共有264位荒野志工在32個棲地參與調查,記錄了1,802筆物種資料, 2015年擴大為兩天進行,共有220位荒野志工在31個棲地參與調查,記錄了2,860筆物種資料,讓棲地物種名錄得以順利蒐集。 2016年地球日將持續進行全台同步自然觀察,彙整荒野全台關心棲地的生物數據。活動時間訂為2日(4/16~4/17),調查不限時段,由志工自行組隊報名參加。調查資料除了現場手機上傳、網站回報之外,今年亦開放伙伴直接回傳物種記錄列表電子檔由專人整理,希望能蒐集到更多的物種資料。成果統計後將於荒野21週年年會頒獎表揚,調查成果將集結成荒野棲地守護綠皮書,宣示這些棲地是由荒野保護協會持續闗心,其重要性不容破壞。邀請大家一起集眾力,來棲調。 活動時間:2016/4/16(六)-4/17(日) 時段自訂(為鼓勵更多解說定點/棲地參與如遇特殊活動需改期請先提出申請並於活動日前提前舉行) 活動地點:荒野保護協會全台灣解說定點及關心的棲地 參與人員:解說定點/棲地志工為主要參與人員,可自行評估是否要開放其它群組或民眾共同參與。 活動報名:以單一解說定點/棲地為單位於3月30日前報名,並推派夥伴撰寫活動花絮。 活動說明: 由參與隊伍自行辨識物種名稱 現場使用智慧型手機或相機搭配紙本進行記錄(不論輸入方式,皆請填寫紙本記錄表,以供後續核對) 現場回傳記錄、使用網站上傳或於4/30前提供活動記錄之物種名稱列表由棲地守護部整理 活動花絮及紙本記錄表請於4/30前交至分會 於21週年年會時進行棲地記錄獎項頒獎表揚(總記錄筆數最多、各類群記錄最多、特殊物種記錄獎等等…),並於年底公佈荒野棲地守護綠皮書 記錄標的:本次活動以鳥類、植物、昆蟲、兩棲爬蟲類、魚類、貝類、甲殼類、哺乳類及蜘蛛等9個生物類群為主要記錄目標,但其它類群亦可回報。 器材需求:紙本記錄表、有拍照功能的手機(請打開GPS定位功能)或相機、筆及相關調查器材。 資料庫網站:http://qs.sow.org.tw/ush/main 回報系統操作線上教學:http://qs.sow.org.tw/ush/page/index/1(包含紙本記錄表檔案) 其它說明: 地球日後,邀請各解說定點/棲地持續隨手記錄隨手上傳 請各解說定點/棲地提供過往物種記錄,由棲地守護部進行物種名錄整合 志工參與原則:本活動為志工自願報名參與,拍攝回傳的照片為提供荒野保護協會無償使用,荒野保護協會使用時將加注拍攝者姓名,如無法確認拍攝者則以解說定點/棲地名稱標示。 活動聯絡人:荒野保護協會棲地守護部 謝祥彥(雁子)03-9699108/max@wilderness.tw,歡迎預約教學課程(請召集15人以上學員參與)。

守衛家園與萬物家人

文、圖/荒野保護協會 八千年前,森林覆蓋地球近一半的陸地。今天,殘存的原始森林只佔地球陸地面積的7%,且以每年平均730 萬公頃(相當於愛爾蘭國土面積)的速度急速減少;自然棲地的破壞以及過度使用化石燃料,使土壤與溼地固結空氣中懸浮微粒的機率大幅降低,導致空氣汙染程度不斷加劇,嚴重影響到人類的生活品質和生命安全。全球暖化使得極端氣候的強度或發生頻率增加:聯合國報告指出,2014 年洪水災害在亞太地區總共造成160 億美元的損失,更使上百萬人成為氣候難民,流離失所。 然而,氣候變遷與全球暖化除了影響人類生活,更對地球上的萬物造成衝擊。如同人類一樣,許多生物被迫離開家園,或是需要快速演化以適應新的棲息環境,否則將面臨滅絕的危機。國寶鳥臺灣帝雉居住在臺灣中、高海拔山區,因全球暖化之故,將被迫遷徙到地勢更高的山區,棲息範圍大幅縮減;從冰河時期就居住在臺灣的櫻花鉤吻鮭,只能生存在16 度C 以下的清澈水域,當地球溫度上升1 度C,將使牠面臨更嚴峻的生存條件;大海的旅者綠蠵龜,孵化時的沙灘溫度會決定牠們的性別,當地球溫度持續上升,將造成綠蠵龜性別單一化,無法延續下一代……。當地球上越來越多的物種面臨生存的威脅時,即代表環境是脆弱的。荒野長期關心臺灣的自然棲地,不僅是因為我們與萬物共享這片土地與藍天,更因為唯有擁有健康的土地以及生物多樣性的生態系統,才有可能減緩全球暖化的惡化程度。守護棲地就是保護家園,一場迫在眉睫的行動需集結每一個人的力量。因此,今年地球倡議行動,荒野以「Many Species, One Family」為核心價值,邀請民眾以及機關團體,採取行動守護臺灣自然棲地,讓我們「集眾力,來種綠」,保護臺灣的萬物家人。 三月份的地球一小時是全球最大的環境群眾運動,也是荒野地球倡議中的一項大型對外推廣活動,藉由「關燈」行動,呼籲大眾正視氣候變遷議題。在2015 年,共有172 個國家,7,000多座城市,10,400 多個全球著名地標,上億位民眾響應。荒野自2010 年起主辦臺灣地球一小時,至2015 年已號召上千個企業以及政府機關團體響應,在活動當天節約七萬度電,並邀請千位民眾成為城市發電機,共同踩腳踏車發電為關燈後的臺北城打造一座星空下的「綠色電影院」。 氣候變遷是一項複雜且需要集眾人力量共同解決的議題。若有越多人關心,則越能累積動能以創造改變。今年為擴大參與的群體與影響的範圍,將「60+」的意象開放給所有願意響應地球一小時的團體與個人下載,作為非營利用途的推廣使用;也邀請有意播放地球一小時宣廣影片的店家與我們聯繫;除此之外,我們更鼓勵所有響應的單位透過創意發想,在當天舉辦有感活動;更歡迎各行各業登錄響應表單,參與「30 天節能大挑戰」,擴散環境守護的效益。 在3 月19 日地球一小時當天晚上,荒野將於臺北市信義商圈舉辦「守護棲地萬物嬉遊走春」活動,規畫五條走春主題路線:山林線、溼地線、都市綠地線、河川線、海洋線,邀請民眾裝扮成各種棲地的生物,透過創意裝扮以及快閃表演,與街頭行人與響應商家互動,傳遞「Many Species, One Family」的信念,喚醒民眾環境意識,許下守護承諾。 然而,地球一小時「60+」的意象,其精神意涵是在喚醒全球民眾的環境意識,不僅是60分鐘的關燈響應,更追求「超越地球一小時」的守護行動。包括在烏干達、俄羅斯、馬來西亞成功推動環境友善政策;在澳洲、英國、法國與民眾倡議友善農耕與低碳飲食;在尼泊爾、印度與菲律賓,透過與政府、企業、群眾募資等方式,拓展再生能源在城市與鄉村地區的普及率。據統計,2015 年全球共有365,000 個環境行動,並有超過2,000 個學校與機關團體採取行動減緩氣候變遷。 秉持「超越地球一小時」的原則,今年荒野自2 月27 日起,連續三個週六晚間於臺北市信義誠品舉辦「棲地講堂」,除了荒野的講師,更邀請主婦聯盟環境保護基金會、樂施會(Oxfam)與大眾分享,氣候變遷對於人類生活、萬物生態的影響。此外,荒野全臺各地分會亦將辦理「棲地講堂」、「地球影展」、「種綠走讀」,引領更多民眾親近生活週遭的自然生態,認識自己身處的美麗家園。並進一步省思:除了關燈,我們還能如何參與,化愛為行動,守衛家園與萬物家人。 我們相信,唯有認識與瞭解,才會產生關懷與行動,如此守護的成效才能持久。因此也十分鼓勵各界向各分會提出講座邀約的申請,更深入瞭解環境議題。參與的企業夥伴,除了支持荒野推廣地球一小時和棲地守護計畫,企業員工更將實質參與環境守護行動,集合眾人之力,種下滿地遍綠。 荒野棲地講堂 時間:2/27( 六)、3/5( 六)、3/12( 六) 晚上19:00-21:00 地點:誠品信義店3F FORUM (臺北市信義區松高路11 號) 日期 主題 講師 2/27(六) 氣候變遷下的新生活時序 賴曉芬 主婦聯盟環境保護基金會 秘書長 3/5(六) 地球萬物的家園保衛戰 賴榮孝 荒野保護協會 理事長 3/12(六) ACTION:從國際到個人 樂施會(Oxfam Hong Kong) 更多地球一小時資訊 Earth Hour 2016【單位響應】線上登錄 守護棲地萬物嬉遊走春志工報名 2016 地球倡議網站

生物多樣性的多樣關係

文、圖/愛海龜的魚凱 按: 本篇討論生物多樣性為何及其重要性。 最近,常常聽到「生物多樣性」這個詞,每年 5 月22 日是世界生物多樣性日,在臺灣最常被用來宣揚的是,我們族群很多樣、地形很多樣、水果很多樣,還有生物很多樣。多數人大概懵懂知道,臺灣原住民有16 族,從墾丁的熱帶季風林到玉山的寒帶針葉林,有香蕉有芭樂,但是,除了黑熊、帝雉及麻雀,臺灣的生物多樣在哪裡? 我們先看看,生物多樣性是什麼?簡單的說,就是除了生物數量要多,生物種類也要多。當你跳進一個石斑魚的養殖池,裡面的石斑魚多到跟您臉貼臉,但是看來看去,也只有石斑魚,這種情況下,雖然生物數量很多,但是生物多樣性卻很低(多樣性指數Simpson index =0)。 在生物防治的角度,農民為了防治害蟲(例如:福壽螺),引入該生物的天敵(例如:鴨)。適度的生物防治有助於田間管理,也減少農藥的使用;但如果的鴨子太多了,多到把其他的昆蟲、青蛙都吃了,把蛇都趕跑了,這就稱不上生物多樣性的田間管理了。生物多樣性的重點是,不能只為單一種生物做考量,而是需要考量整個「環境」。 尿尿小童說:這不是生物多樣性 那什麼叫做考量整個環境?建商常稱,住宅周邊生態環境優良、公園綠地面積廣大、緊鄰高爾夫球場、中庭還有休閒親水空間,這樣的環境,是否等同於生物多樣性呢? 不是。因為這種環境條件考量的只有「人」一種生物。真正有利於生物多樣性的環境,必須提供「各種」生物棲息的區位,一個公園,不能只有短草適合放風箏打滾的人工草皮,還必須要有低矮的草生灌叢供老鼠棲息,有小喬木讓蜘蛛結網、有果樹供鳥類覓食,有樹洞讓貓頭鷹繁殖等。 相同的,一個親水空間若只有尿尿小童的噴水池,大概只能養錦鯉了。若要做為生物多樣性的棲地,水深要有深淺不同的層次,要同時有挺水性、浮水性、沉水性等不同類型的水生植物,才能提供水表、水中、水底等不同的生物使用。除了營造的人工溼地,臺灣原生的溪流溼地、沿海溼地、灌溉埤塘等,都提供不同生活條件的生物棲息。四年級生常懷念古早時有泥鰍及蝦摸的水圳,人類聚落附近的湧泉溼地、水田等,不同類型的溼地環境,提供了生物多樣性的空間,與人類早期生活模式休戚相關。 保護區外的明智利用 進入了速食時代,揪團團購食物,享受真空包裝拆封瞬間「波」一聲的過程中,我們都忘了,那些東西源自於自然。過去,臺灣生物的豐盛,魚米之鄉的驕傲,現在,得靠工程單位挖池放水來營造了。我們喜形於外,剪綵開工的同時卻忘了農村聚落本來是生物多樣性很高的環境。相對於都市的大肆開發、保護區的嚴格限制這兩種極端型式,有沒有一種方式,能夠兼顧生活與生態呢? 有的。我們開始談「里山」,追求森林、農村社會與生態的永續生產地景;談「里海」,追求海岸、溼地社會與生態的永續生產海景。溼地法中的「明智利用」精神告訴我們,不是不能用,而是要聰明永續的利用。 但是,里山的概念是:保護區之外、城市與郊區間的「緩衝」地帶。所謂緩衝,就是減緩衝擊。當一個地方人口過度壅塞的時候,我們都成了池裡的石斑魚,只能看著彼此緊繃的臉孔,面面相覷無法迴避。李鴻源教授說:「臺北可以住多少人?假如臺北塞800 萬人進來,還想有生態多樣性是不可能的。大家只能抱怨房價太高、交通堵塞、無處可去。還能想到容納其他生物的空間嗎?」 要如何妥善分配空間,讓人類活得舒適,其他生物也不受到壓迫呢?生物多樣性除了跟農業、漁業息息相關,還涉及空間規劃、土地利用、都市計畫等部分。 哪些人跟生物多樣性有關? 可惜的是,生物多樣性領域的專家,很少有空間規劃的概念,都市計畫及建築設計的專家,也少有生物多樣性概念(甚至會認為景觀、園藝就是生物多樣性)。幸好,新型態宜居城市的概念,有著更綜合性的考量,包含空間綠化、低碳運輸、海綿城市、生態廊道、智慧城市等元素。然而,在眾多項目中,與人生活品質相關的會優先被考量,以人類視角出發產生的環境條件,看起來整齊美好,卻不見得適合其他生物生存。 在都市發展的軸線下,不可能完全排除工程開發的進行。因此,生態工法便成以安全為基礎,生態為導向,永續為目標的一種設計概念。其中,最近所談的到「生態檢核」的概念,在一個區位確認開發後,如何透過「快速生態評估(REA)」的步驟,做到「迴避、減輕、縮小、補償」的做法,來減緩工程開發對環境生態的影響,卻是需要藉由工程師在規劃階段及細部設計來落實的。不過,工程師在專業訓練中,很少聽過「生物多樣性」是什麼碗糕,在工程強度、安全性、工期限制等要求下,還要考量生態保育,的確不太容易。國內首先推動生態工法的概念是國道高速公路為了減少動物被車輛撞擊而設置的「動物防護網」及「動物通道」,水資源局在近年也開始導入「生態檢核」的概念,在水庫、攔沙壩等工程規劃前,就預先進行生態評估,才能避免工程進行中才遭遇生態衝擊問題而難以調整。 看來,一碗在蒸籠裡半生不熟的生物多樣性碗糕,必須倚賴都市規劃、工程設計、農漁產業、生態保育、景觀園藝等領域專長的師傅,在七嘴八舌的討論溝通之後,確定各種調味的比重,在魔鬼的細節中放入心思,細火慢熬之後才能入口了。可是中央廚房裡,柴米油鹽醬醋茶的師傅各司其職之下,誰也不願意讓誰呢。他們說:「那種小眾口味,有什麼重要的?」 最後,生物多樣性哪裡重要? 到底,生物多樣性有什麼重要?如果以食物的觀點來說,就是避險。當合成色素、人工香料及化學添加物充斥在食物中,生產來源資訊不足的情況下,專家告訴我們,選用多樣的食物,以降低單一毒物累積,避免慢性中毒的風險。類似道理在理財上,投資專家告訴我們,資產要多元配置,雞蛋不要放同一個籃子裡;教育中,老師告所我們,求學時要多方涉略,勇於接受多元文化的衝擊……。 同樣的,我們的生存需建構在一個生物多樣性的環境之中,尤其面對氣候變遷的挑戰,誰也不清楚,哪一種生物在未來會發揮致命的關鍵角色。過去,許多的植物是治病良藥,許多藥品也來自於植物鹼提煉出的衍生物;但生態中有所謂共同演化,競爭者彼此間進行著一場長期的軍備競賽:你演化出新的構造阻止了我的捕食,我也衍生出新的器官來化解你的防禦。「一物剋一物」的規則並非恆久不變。 在醫學上,藥物的長期使用,會造成病毒抗藥性的形成;近期來說,禽流感病毒株短期間的快速演化,已超越人類疫苗研發的速度;潛伏在臺灣山區50 年以上的狂犬病,突然在鼬獾身上產生致死性;蜜蜂消失的問題,直接影響到全美1/3 的農作物;過去10 多年趨緩的登革熱疫情突然爆發,甚至日本也傳出首位本土性病例。在跨國傳染病、物種消失、極端氣候已到來的現在及未來,我們會需要從目前某些不起眼的植物中找到抗病的成份來源;會需要蛾或蒼蠅來授粉;會需要野生糧食作物的抗旱抗澇基因來改良體質弱化的工業化生產品種,來因應氣候變遷對農業生產的影響。 這些太多未知的存在,便是生物多樣性的重要性所在。自私的說,為了人類自己的將來,我們需要多樣生物的基因,來面對各種可能風險的挑戰。 生物多樣性的維持,不只是生物學家的任務而已,都市計畫、工程設計、景觀規劃、環境教育、農漁政管理、公共衛生、防疫檢疫、食品安全等不同領域都與生物多樣性的維護相關,尤其在氣候變遷勢不可止的時代,我們更需要以生態系統為考量的應變及調適模式。人,也是自然界的一種生物,過去以「利用」的態度看待萬物,而現在起,必須學習與其他生物「互相依存」,人類,不可能獨善其身。