2024夏日省電季

文/陳德諠〈總會行銷推廣部專員,自然名:灰喜鵲〉 2024.06.10 夏季是充滿陽光的季節,是許多有趣活動發生的季節,但同時也是台灣用電量的高峰期! 荒野保護協會自2010年起與世界自然基金會(WWF)合作,參與世界性的Earth Hour地球一小時活動,在每年三月最後一個週六晚間8:30至9:30與全世界共同關燈一小時。在超過十年的推廣下,荒野認為是時候將目光放得更遠、將倡導的範圍更加擴大了。 因此,荒野將於今年(2024)由「地球一小時」升級為「夏日省電季」。將省電的重點時刻從每年其中一天的一個小時,改為在用電量高峰的夏季(6-8月),帶領民眾進行持續三個月的每日節能行動。 夏日省電季包含三大活動,透過線上參與、活動體驗以及推廣講座提供大家夏季輕鬆節能的方法,一起讓夏天成為全民省電的季節! ▌日省一度電 活動時間:6月1日~8月31日 活動地點:線上參與 你知道開冷氣搭配電風扇其實更省電嗎?你知道電視沒有在使用時,機上盒也默默地一直在耗電嗎?其實家庭用電量只要透過日常生活中一些小動作就可以大幅降低,這些小動作簡單到會讓人後悔沒有早一點知道。 而今年,荒野氣候變遷節能小組把23個可以改變電費帳單數字的行為統整出來,從6月1日開始,每天都可以在荒野保護協會——夏日省電季官網上學習一個省電小撇步。 活動期間除了可以取得省電秘技外,還有抽獎活動可以參與! 只要在6月到8月期間,每個月有上傳至少一次執行當日省電小動作的認證照,即可獲得當月抽獎資格。三次的獎品皆由眠豆腐贊助提供「涼感家族」系列產品!為了讓大家在省電、守護地球資源的同時,也可以度過舒服又涼爽的夏天。 ▲ 眠豆腐提的的「涼感家族」系列獎品! ▌夏至關燈 活動時間:6月21日 16:00~21:00 活動地點:大安森林公園 夏天待在家中是不是就忍不住想要開冷氣呢?但又因為想到過度使用冷氣所造成的氣候危機,而在內心展開了天人交戰? 今年在夏至6月21日這天,荒野將在大安森林公園辦理夏至關燈市集活動,現場將有體驗活動、地球友善市集、不插電音樂表演以及關燈儀式。希望讓大家知道在夏日節電不需要如此掙扎,節能省電並不需要犧牲生活中的品質與樂趣! ▲ 往年市集活動 體驗活動共有四項,包含由荒野解說志工帶領的生態小遊戲、由荒野生態心志工帶領的聲音地圖繪製、由藝術家康雅筑帶領的型版印刷體驗以及由台灣暗空協會帶領的竹編燈罩製作。當天完成其中三項的前100名即可獲得Mixigan美墨創意蔬食料理所提供的餐點一份! 而地球友善市集將有15個由荒野精心挑選的攤位,包括蔬食餐點、純素甜點、古著、復古飾品、永續選品、主題選書、議題推廣等。現場將有野餐座位區,邀請大家一起在現場享用蔬食,同時聆聽三組療癒系歌手帶來的不插電音樂演唱。 當天的關燈時間會是晚上7:30到8:30,希望藉由關燈行動提高大家夏天用電的意識,歡迎6月21日與我們一起在現場感受夏日省電的美好! ▌夏日省電講座 活動時間:6月~8月,每個週三19:00~20:30 活動地點:荒野各分會城市輪流辦理 您也希望為環境努力,但是在節能省電上除了隨手關燈以外,不知道還可以怎麼做嗎? 這次我們特別選定荒野各分會所在城市中,空間舒適、氛圍放鬆的場地,同時邀請到氣候變遷節能講師們用更簡單易懂的方式分享更省電的生活方式,以及用電與每個人的關聯。 讓我們在生活一起輕鬆省電、節省大筆電費!

五股賞燕季—— 一生難忘的悸動

文/黃婷郁〈台北分會五股組解說志工,自然名:鵂鶹〉 圖/洪振凱〈台北分會獅頭山組解說志工,自然名:翅膀〉 2024.06.10 認識燕子的緣起 活了大半輩子,身邊的蟲魚花鳥沒認識多少,只知道他們的名稱,卻不知欣賞、也不懂生命。比如燕子,我只知道這種鳥的花色像穿著燕尾服,偶爾會在騎樓築巢,我也只有在去附近樓下吃麵時,有機會看見牠們。 我第一次對牠們產生興趣,是因為可愛的鳥寶寶。某天,在吃麵時看到一對鳥爸鳥媽來回穿梭,不停的餵食,無聊的我就在那裡算到底總共有幾隻小鳥,一算之下不得了,原來他們養了5隻!我心裡想:「之前家裡來了一個孩子,全家人仰馬翻,他們居然能夠養到五隻,這對夫妻瘦瘦小小的,不曉得要來回幾次才能餵飽所有的孩子。」 過了一會,鳥爸媽停在旁邊休息,寶寶們一開始也安靜乖巧的待在巢裡,後來忽然有幾隻開始動來動去,慢慢地,看到五個小屁股一個一個朝外擺出來,我心裡想:「難道他們在做飯後體操嗎?」結果他們在一起上厠所,原來鳥兄弟姊妹會講好上廁所的時間,一起完成。小吃店老闆為了避免影響客人,在下方釘了板子,所以完全沒有影響我的食慾。在我持續享用食物的同時,心中對鳥爸爸鳥媽媽無比讚嘆,真是個模範好家庭,爸爸媽媽認真出外打拼找食物,小孩自主有紀律,爸媽不在的時候不吵不鬧,該吃的時候認真吃,該上廁所的時候乖乖一起上,對比我們家的小惡魔,他們簡直是天使! 我心裡想,以後有機會應該來好好認識燕子,如果中了樂透就買個位於一樓的房子,把環境整理好,吸引牠們來住,讓家裡的孩子們能跟牠們好好學習。 認識小生命 心中暗許認識燕子的想法,在參加荒野保護協會的活動後成真,生平第一次有機會學習關於鳥類的知識,原來我們常看到的燕子種類叫家燕。全世界有86種燕子,家燕是世界上分佈最廣的燕子,在台北是夏候鳥。也就是說,春天飛來生寶寶,夏天長大, 季末即往南飛,因為夏天主要在台北活動,所以是夏候鳥。 牠們的生活真的很不容易,在生孩子之前他們要經歷好多事情,要當個成功的燕爸媽,首先,他們需要先想辦法找地點,選好地方之後用泥球做窩,一個窩大概需要200到300個泥球。安頓好之後,母鳥會努力生蛋,其數量會隨當地食物的品質與量來決定,如果媽媽吃得好,牠可以一次生5到6顆蛋,甚至一年可產2窩,反之如果當地食物來源不足或品質不良,不僅蛋生不多,孩子往往也養不大(平均成功育雛率大約50%至70%)。 生蛋之後,就是沒日沒夜的孵蛋和育雛,大約10到15天破殼後,需餵養至少3到4週,期間爸爸媽媽在前兩週每隔 2到3 分鐘就得餵食一次,再慢慢拉長間隔,到最後一週,餵食才沒有那麼密集。這也是為什麼我們在清晨、黃昏,一天當中飛蟲最多的時候,會看見燕子來來回回上百次。 群燕飛舞 小燕子在絨毛換成羽毛,翅膀長硬,動作成熟後,燕爸媽會開始教小燕子飛行,用食物引導訓練找食及飛行技巧,到第四週後,小燕子會完全離巢,除了半數爸媽會繼續留下來,生養第二批子女外,其他親鳥會帶著長大的孩子到蘆葦叢群聚, 開始訓練群飛與補充食物,確保接下來可順利的進行跨海長途旅行。 2009年我有幸參與荒野保護協會主辦的賞燕季,現場近距離觀賞神奇的群燕飛舞,還記得那是我第一次到五股濕地跟著解說員散步去賞燕,從步道走過去,看到自然生長的野地與大片的蘆葦, 我異常興奮,加上美麗的夕陽,感覺好似置身在自然影片中。 走到賞燕區,一開始無知的我以為遠方高處好像有群蚊子,解說員耐心說明後我才了解,原來那就是燕群,他們會先在遠方慢慢聚集,之後盤旋、下衝、攀升又分散,爾後又低飛靠近人群。置身其中,會有被燕群温柔包圍的感動。 一期一會 源自於日本茶道,「一期」為佛語,指人的一生;「一會」則意味著僅有一次相會。 「一期一會」意指把握那短短的一瞬間,因為都是難得的機會,可能不會再有第二次。能夠在大台北地區賞燕,靠的是天時、地利和數十年許多人努力的奔走才得以保留的盛會。 燕群棲息的蘆葦叢在100年前是稻田,60年前是魚塭,40年前開始承接工業區的癈水、垃圾及癈土,30年前開始改建,24年前本來要改建為公園,是經過無數志工與自然保育人士的奔走,才在20年前保留成野地,自然形成了大片的蘆葦,也因為蘆葦,燕群找到了暫時棲身之所。 五股濕地保留多樣的棲地環境,孕育了許多不同的小生物,燕子也才能在濕地狂吃各式飛蟲,在不受太多人為干擾的狀態下休息。 今年7月,又到了一年一度燕子來訪的季節,這場由大自然主導的盛宴,也是所有人的一期一會。邀請大家在盛夏的午後,一起來到五股濕地,欣賞成群的燕子在廣大的蘆葦叢上空急速盤旋、狂飆、升降、俯衝,看滿天密密麻麻的小黑影,在天空中以數大是美的磅礡氣勢,秀一段最美的即興演出! ▲ 燕群飛舞 林秀麗攝 賞燕季活動資訊即將上架,請大家多留意荒野官網。

五十二甲——鳥類的渡假勝地

圖/李坪鍵〈宜蘭分會親子團、濕地志工,自然名:萍蓬草〉 文/蕭予婷〈宜蘭分會解說、河溪、濕地志工,自然名:山豬〉 2024.05.10 渡假勝地?渡假剩地! 談到渡假,我們腦袋中浮現的可能是高級飯店、裡面可能還有高級游泳池、SPA池,又或者是一望無際的大海、綿延不絕的山丘,也可能是令人眼睛為之一亮的他國美景。但對於候鳥與留鳥們來說,台灣這塊美麗的島嶼,牠們的渡假勝地選項已經越來越少,相對於人類在島內的眾多渡假勝地選擇來說,牠們休息與生存的需求已漸漸成了苛求。 獨特美景——鳥群 遠離都市的塵囂,來到五十二甲溼地,映入眼簾的是一區又一區的窪地,田埂中央的路並不大,兩台車會車已是極限。路邊有人拿著釣竿在釣魚,也常會看到一群人拿著望遠鏡,看向遠方—鳥群在溼地裡覓食、休憩,不時聽見有人發出讚嘆「哇,是紫鷺耶,大家快來看!」但大家又會互相提醒對方,要放低音量,以免嚇跑了這些可愛的小生物們。他們欣賞這些鳥群,但不打擾。這對於以前只有在八卦山上賞鷹的我,無疑是一種新鮮與好奇。 ▲ 賞鳥 荒野五十二甲志工的起點 加入荒野的五十二甲溼地志工,不論是培訓課程中的賞鳥環節以及後續每月一次的鳥調活動,都讓我更加關注到溼地鳥群們各種可愛的面貌,不論是牠們正在嬉戲打鬧、覓食、清潔身體、或是結群飛向天空,在那當下的望遠鏡鏡頭裡,牠們的模樣彷彿讓我回憶起小時候的時光,純樸自然、沒有絲毫的矯揉造作,僅是表現出最自然天真的那一面,就足以讓人感到美好。在這人人築起高牆、打拼經濟、汲汲營營的人類社會裡,看著鳥群互相整理身上的羽毛、結伴在天空翱翔、彼此合作捕食,那和諧的畫面如同吉光片羽,令人不禁回味再三。欣賞著這個大自然的藝術品,聆聽植物、動物與大地譜出的交響曲,讓我的步調漸漸地慢下來,浮躁的內心逐漸平靜,所謂的自然療癒,我想我體會了其中一部分呢! 起點—守護大自然;終點—守護大自然 回想起在荒野培訓時,荒野的宗旨之一:守護自然棲地,宜蘭有這麼美麗的溼地,不僅可以在大雨時治洪,又可以為這些鳥兒們提供棲地,不禁讓人讚嘆大自然留下的瑰寶。也由衷感謝不論是荒野的志工們或是在地的居民共同為這片溼地發聲,一起守護這裡不讓建商蓋起高樓大廈,一起禁止水泥的入侵,讓天然的泥土可以在我們腳下,有更多動物與植物共存的可能,讓我們一起共築人與鳥的渡假勝地,保護鳥兒為數不多的渡假剩地。 ▲ 濕地志工冬季小旅行

小燭光也能照亮角落

圖、文/梁文智〈台北分會特殊自然體驗導引員,自然名:石頭〉 2024.05.10 聽聞早期的荒野志工前輩分享,他們大多透過報紙、廣播或朋友介紹得知志工活動的資訊。相較之下,我是在學生時代被學長邀請進 入一個社團,與一群熱心且志同道合的人一起, 當時雖然對志工沒有太多了解,但仍然本著服務他人為宗旨,憑藉著熱情投身於志工服務中。多年來,我一直在思考如何能夠更好的陪伴和協助服務對象,卻苦於不知如何創新,以提供服務對象不同的體驗。因此,我決定加入荒野保護協會,希望透過學習更多專業知識,更深入理解服務對象的需求,並引發更豐富的感受。 我參與了荒野保護協會的「特工坊」,正式名稱為「特殊教育委員會」的培訓計畫。這項培訓從一開始的介紹說明,到兩天一夜的期初旅行, 都讓我體驗了五感的豐富與封閉五感帶來的不便。 期末旅行更提供了不同的體會。此外,我們還參觀了八里樂山教養院,這次參訪讓我對身心障礙教育服務有了更深入的認識和理解。 以前是痲瘋病院,延續至今為身心障礙教育事業服務,「樂山教養院」處在依山傍水處,從一路上的參訪新舊院區,可了解整個歷史的演變, 更想到當初創立的種種艱難,不由得從內心發出讚嘆及感動。從往至今,無論歲月如何行進,樂山始終給一群需要被特別照顧的族群朋友提供了尊嚴及快樂,讓他們彼此像家人一樣住在這裡, 彼此依賴、陪伴。從進入樂山開始,直到參訪結束離開時,對這所機構產生了很大的敬佩。 ▲ 參訪樂山療養院 「每月院生有一次快樂餐,餐點內容是由院生一起票選」、「樂活組院生,可選擇今天要在哪個角落悠哉度過」、「寵物治療,是院內推出的療癒方式,除了物理治療外,院生有園藝治療與動物進行擁抱、撫摸、一起遊戲的活動機會」。 這些都是院方簡報的片段,這些內容在我參觀過的機構中,都算是非常幸福的活動及治療,聽完簡報,我只能感慨的說:「能進入樂山的院生,是幸福的!」 因本身有在其他身心障礙團體服務過,所以和心智障礙的朋友相處過不算短的日子,與他們家屬的接觸也是經驗不少。最經常談論、聽到的無疑是「照顧」這個話題了。照顧身心障礙的家人,如果不是其親人,是無法想像過程的辛苦與無奈,何況還是一輩子的責任。而這個弱勢族群與其家人更是需要被支持的,但政府投入的資源規劃不夠、社會支持力量與提供的管道又不足, 以及其負責照顧的家人已年長,這些因素都足以累垮家中有身心障礙者的家庭。 ▲ 帶領關渡國小資源班的孩子共同淨灘 每當遇到這些辛苦的家庭時,都想為他們盡心力協助,但自己只能用少少的時間來提供社會服務,能夠做的也只是少時間的陪伴而已。 最近經常會想,少許時間的陪伴服務是我能力所及的,僅管我不能為他們減輕照顧的負擔, 但能與一群同樣可提供少許時間陪伴服務的夥伴 一起努力,用「陪伴服務」讓這些辛苦的家人朋友,擁有一些不一樣的愉快時光,也許也是不錯的效益吧!小燭光也能照明,期望我這小小燭光也能點亮大家某一個角落,一起努力試看看吧! 歡迎加入 台北分會 【特愛石櫟】第十期特殊自然體驗導引員 【課程對象】18歲以上,具備生態環境教育基礎且願意協助身心障礙者走入自然環境者。 【說明會】:6/28(五)19:00- 22:00 【上課日】:7/5至7/28(週五或週六、週日) 【課程詳情】請密切留意荒野官網

四斑細蟌向前走

文/陳瑞禮〈台北分會棲地志工,自然名:雲豹〉 圖/蔡美鳳、羅經國、陳瑞禮〈台北分會棲地志工,自然名:含羞草、野鹿、雲豹〉 2024.05.10 在2023 年初,依往常習慣到荒野填寫活動總表,想要填上參加四斑細蟌稚蟲成蟲的調查,打開總表卻怎麼找也沒有看見四斑細蟌班調查班表。輾轉詢問到專職後,才知道人力的因素所以不再調查。 從 2010 年進入五股濕地,就開始接觸四斑細蟌,一路走來有許多坎坷的事件。有四斑細蟌樣線缺水、有四斑組長及專職無法再執行專案、十幾年來,造成四斑細蟌調查中斷的原因總是重複上演著,最後也總是耐心地帶著他們一條一條的將四斑細蟌調查樣線恢復,為的是讓四斑細蟌的調查正常運作,十幾年來四斑細蟌的調查也這樣走過來了。 再回頭看看磺港溪因棲地破壞,四班細蟌的數量從一百多隻下降到十幾隻,2022年數量些微上升,但因為缺乏棲地的適當管理,核心區棲地也漸漸陸化,2023年在核心樣區調查,數量果然不出所料掉到了個位數。 五股濕地四斑細蟌的調查已經停擺了好幾年,現在也很難調查目前五股濕地四斑細蟌的棲地狀況。四斑細蟌是在世界上僅存在於台灣、日本、香港三處的珍貴物種,難道不值得去珍惜守護嗎?四斑細蟌為五股濕地明星物種,卻有很多後期來的解說員、棲地志工等夥伴們從未看過,四斑細蟌會不會就此在五股濕地消失?以上諸多因素讓我重啟五股濕地四斑細蟌樣線調查的念頭。 感謝五股夥伴們、五股組長、棲地組長、專職等人的大力支持,重啟了五股四斑細蟌的調查,由主棲地及南蘆葦叢設樣線,從開路、調查、維護、調查夥伴們相繼來體驗。為了讓夥伴們能夠靠近了解四斑細蟌,五股濕地有史以來,第一次舉辦了兩場四斑細蟌夜觀,當四斑細蟌飛到夥伴們身上,聽到那驚呼歡笑聲,一切的辛苦都值得了。 ▲ 主棲地樣線開路 2023 年磺港溪核心區樣線調查主棲地樣線開路有了夥伴們的努力,四斑細蟌的調查從 4 月開始到 10 月,完成了 2023 年年度的調查,記錄分析也有了成果。樣線數量的調查,主棲地調查到 12 隻,南蘆葦叢調查到 25 隻,主棲地四斑細蟌分佈,在有蘆葦前段樣線中,而南蘆葦叢樣線分佈,東西向樣線多於南北向樣線。從分佈上的分析來看,棲地的陸化惡劣情形主棲地大於南蘆 2023 年磺港溪核心區樣線調查 2023 年四斑細蟌調查統計蘆葦叢,在幾位資深夥伴們共同分析及棲地現場勘查後,四斑細蟌的營造也有了方向,進而向公部門提出四斑細蟌營造計畫。在一年的調查當中,所定的目標,四斑細蟌棲地守護、推廣教育、營造棲地……等,皆在進行中。 ▲ 2023年四斑細蟌調查統計 通常四斑細蟌的年度調查事宜,會在前一年 11 月或 12 月啟動,但在這段時間中,一直在猶豫著要不要持續四斑細蟌調查,在種種情況下拖過啟動時間點。 過完年後,感受到今年較有空閒,上班日的第三天就收到棲地組長的通知,要開四斑細蟌的會議。開會來了很多人,有五股棲地志工、五股組長、棲地組長、將上任的流域組長、還有專職。瞬間感覺夥伴們真的組織行動了起來,還能夠讓四斑細蟌調查繼續往前走。而夥伴行動飛快,在還沒開始調查前已經做好了四斑細蟌的調查宣傳海報,並在棲地各組裡發佈。許多過程讓人感動, 更要感謝夥伴們對四斑細蟌熱誠的付出,讓四斑細蟌持續在五股濕地有更好棲息環境。

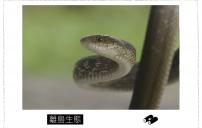

蘭嶼「臭青公」的成年禮

圖、文/呂縉宇〈台東分會知本濕地小組志工〉 2024.05.10 「蘭嶼愁鼠患請來卑南獵鼠高手」、「蘭嶼鬧鼠患請來卑南族跨海獵捕」,2010-2011年間,媒體陸陸續續出現這樣的新聞,看到這樣的新聞,我忍不住微笑,原因會在後面說明。那段時間我剛好在蘭嶼島上進行珠光鳳蝶與食草港口馬兜鈴的調查,在永興農場,遇上老人常會被問:「你們管anidu(珠光鳳蝶) 幹嘛,你們不去抓老鼠嗎?他們都害我們在田裡跌倒!」一開始我還一頭霧水,進到農地後終於感受到老人口中說的「跌倒」是怎麼一回事,那是台灣體型最大、最擅長掘洞居住的老鼠「鬼鼠」,不知道是如何進入蘭嶼的。在台灣,你很難想像有老鼠挖洞挖到讓人務農的時候會跌倒。 蘭嶼雖然也有習慣挖洞的動物,但洞穴較小,且密度較低,是一種叫做「凶狠圓盤蟹」的大螃蟹, 他們不會像蘭嶼的鬼鼠,挖到地底猶如金門的戰壕般四通八達,加上這種螃蟹其實更喜歡在田埂邊緣挖洞,蘭嶼老人早已相當習慣這種螃蟹的習性,畢竟在飛魚季節的 4 月份,女生會捕抓這種陸蟹,與製作芋頭糕,在螃蟹節那天慰勞飛魚季辛苦的男性。看到獵鼠的報導,我之所以微笑是因為,終於有人要來幫忙蘭嶼老人除鼠患,出一口氣;也一邊心想著,真的有物種有能力根除這種老鼠嗎? ▲ 蘭嶼島 蘭嶼的鼠患到底跟跟卑南族有什麼關係?要從卑南族最重大的祭典「年祭」的近代演變談起。 卑南族是台東平原最古老的族群,自古以來年底都會有最重大的祭典來進行今年的總結,其中包 括狩獵與部落出草儀式、重要的成年禮、除喪, 與訓練少年膽識的猴祭……等,一連串祭儀與訓 練。日本人來了以後,出草被禁止,轉變成大獵 祭的純狩獵;國民政府來以後,山林土地傳統領 域很多變成保護區與林班地,狩獵也受到野生動 物保育與保育類動物的限制,大獵祭演變成轉為 捕抓大型的老鼠「鬼鼠」,發音近似「古拉豹」。 卑南族數十年下來可以說是全世界最會抓老鼠的 族群,於是蘭嶼的鼠患就透過關係請到卑南族人 的幫忙,可說是南島民族之間的相互幫忙,也是 非常有趣的案例,對於現在居住在卑南族利嘉部 落的我來說,感覺到間接參與的愉悅。 ▲ 蘭嶼臭青公牛螕 近年我們在蘭嶼都有蜥蜴監測與外來種「多線真稜蜥」的移除工作。2023 年的調查重點一 樣放在永興農場,除了農地內一樣滿滿的鼠洞, 一樣不小心就會跌倒外,短短四天中,還目擊三隻台灣人習慣俗稱臭青公的「王錦蛇」,最大可以長到 2.5 公尺以上的臭青公是蘭嶼最大的原生蛇類,鬼鼠雖然是台灣的原生種,對一海之隔的蘭嶼卻可能算是外來種,媒體報導蘭嶼開始出現鬼鼠,是在 2010 年,也談到鬼鼠是疑似在 2009 年 8 月發生的莫拉克風災跟隨漂流木來到蘭嶼, 雖沒有證據,但時間點上吻合,不無可能。 在威權時代的民國 47 年,政府剝奪蘭嶼人土地,設立「蘭嶼農場」安置與屯墾不好管理的士官兵與管訓人員,小小 45 平方公里的蘭嶼島竟然設立了多達十處的農場,永興農場是其中面積最大的,直到民國 78 年結束業務,蘭嶼人陸續回到這邊耕種,如今變成蘭嶼最大的旱作農業區,主要種植塊莖類的地瓜、蔬菜,成為鬼鼠的夢幻食堂。此地剛好也是我們這三年主要調查蜥蜴的樣區,多年觀察永興農場的臭青公,感覺數量變多不少,這場本土大將「臭青公」對抗外來兵團「鬼鼠」的戲碼越演越烈,在永興農場抓到的臭青公身上很常傷痕累累,彷彿一種成年的戰功印記,雖然是台灣最巨大的蛇,但是要對付同樣也是台灣最大的老鼠,是必須付出代價的,這種現象被我稱作「蘭嶼臭青公的成年禮」。 ▲ 綠島臭青公 外來的人搶奪了蘭嶼人的土地,在當年造成蘭嶼人很多的傷害;外來種的鬼鼠,帶來了原生種蛇類臭青公新的食物選擇,卻也帶來新的挑戰;卑南族年祭受到外來政權的干擾,狩獵演變成抓老鼠的高手,竟然幫助到同屬南島民族的達悟人;臭青公同時也面臨了以往沒有的成年禮,挑戰鬼鼠。讓我們繼續拭目以待接下來的蘭嶼物種演變。

從新城溪開始

從新城溪開始——荒野宜蘭分會「溪大調工作坊」第 1 次實地踏查 圖/李坪鍵、黃琳恩〈宜蘭分會河溪小組志工,自然名:萍蓬草、黃豆〉 文/邱麗卿〈宜蘭分會溪大調學員〉 2024.05.10 每個地方都有屬於自己的母親之河,匯集上游樹枝狀的支流,孕育出屬於在地獨有的自然與文化。在地的河川溪流是如何滋養土地,提供人賴以為生的自然環境?走近河川溪流,進行五感觀察,也許是最直接也最深刻的暸解方式。 荒野宜蘭分會鄰近蘭陽溪畔,搭火車可在二結車站下車,在1月底周末舉辦二天的工作坊,說明河溪調查的重要性及實地踏查方式。第一天上午安排「生態檢核與公民參與」講座,下午由台東河溪小組分享十年來的實務經驗。當天來自各地的學員有20多位,先以微笑、問好、碰肩等破冰活動拉近彼此距離,再依序分為蝦虎組、濱溪組、水文組,課後由輔導員帶領進一步認識彼此及交流對河溪的想法。第二天開始進行實地踏查,從「新城溪」開始。 第一站:新城溪出海口 考量到踏查時間有限,這次選定三站作定點調查,到現場後依組別各自探索,並用對講機聯繫進度。這天寒冷風大,但所幸沒下雨。面對一望無盡的開闊河口,我們竟一時不知如何著手調查。聽著導覽說明,才知道原來除了主河道外,一旁還有工業區的排水道。 最引人注意的是,一個個散落在沙灘上的棚架,那是電視節目介紹的宜蘭沿海漁業文化之 一。漁民依規定於 11 月至 2 月間,為了在半夜捕抓目前尚無法人工培育的鰻魚苗,會搭建臨時 休息帳篷,以避開寒冷的東北季風。另外還有之前很少在沙灘注意到的,一點一點的小白石粒,大約 1 公釐以下,以石粒為頭,細沙為尾,形成水滴的形狀,構成像是迷你版的沙丘。這發現引 起大家討論,會不會是日本來的火山碎屑,因風吹雨淋變成這形狀? ▲利澤工業區廢水排放現況(匯流至出海口) 另外,沙丘上濱海的攀藤植物區,出現一條隆起的地道,也引起大家注意。有人說是鼴鼠活動的痕跡,牠吃蚯蚓、昆蟲,在此為生。走近工業排水道及水池,岸邊長滿看似芒草的植物,淺綠色不見底的溪水,沒有奇怪的顏色,也沒有不好聞的味道,或許是因為這群濱溪植物,默默進行了過濾的工作。池邊還有有一層層像千層派的土層,是溪水隨時間沉積泥沙的痕跡;池裡枯乾的植物枝條,隨著水流拖曳留下淺淺線條,一旁有鳥類行走的爪痕和野狗奔跑的足跡,都像參與了新城溪口的沙地創作。 第二站:武荖坑橋下 在鐵橋下的過道停車,再徒步過馬路,剛好經過夥伴家的茶行,打過招呼後,繼續前行。從武荖坑橋上往下望,看見清澈見底的溪水,令人不禁讚嘆。我們從橋旁的小徑下切,直接走進溪裡進行觀察。這是最親近河川的一個觀察點,大家也再次被提醒進行河調時需要注意自身安全,千萬不要因為一時疏忽,而讓看顧大自然的美意被打折扣。 對岸有成排豆腐狀的護坡石塊,或許是為了保護往武荖坑風景區的車道;溪流裡則有人為堆置建築廢石以分隔河道的擾動痕跡。從小有河川經驗的夥伴從石縫抓了一隻毛蟹給大家觀察,原來毛蟹因身上有毛而得名,牠伸展八爪的模樣,也很有生命力,而從狹窄三角形的腹甲,可以知道這是公蟹。聽說這溪裡的生態環境很好,於是我也試著翻開溪底石頭,找尋躲藏石頭背面的小蟲。我們回程不走原路,而是穿過橋下,涉水到對岸的斜坡上行。原以為穿雨鞋足以應付溪流地形,但沒留意溪水深度,一步踏入,才察覺冰涼溪水流進鞋筒,還浸濕襪子,或許這才是「全套」的河溪踏查,也只能脫鞋擰水,跟著大家再繼續走。 上岸前看到一道關閉的圳道閘門,人工設施阻擋溪水下流以調節水量,但水壓仍使溪水找縫隙噴出。大家議論紛紛,宜蘭地區為一期稻作,為什麼還要全年向河川分流取水,造成水量減少 影響水中生物的生存?難道是被引作工業用水? 一連串的提問,現階段卻得不到答案。 第三站:糞箕湖圳渠首工排砂門 藍色的排砂門,在五路財神廟旁,所以即使沒跟上前車,還是可以依定位資訊找到集合點。「糞箕湖圳」的名稱,讓人聯想到阿里山奮起湖,也可以猜到這可能是古地名,因地形像畚箕而命名。「渠首工」是引水入灌溉渠道的首部工程, 而這站的觀察重點是「跌水工」,一種為了達到河水消能、降低河水下切淘刷的工程,卻造成洄游魚群不易上溯的問題。 望著河道前端的原始樣貌,心中不禁疑問:「為什麼要蓋這工程呢?之前的原始河道不是更適合魚類洄游及河川生態嗎?」可能是為了人類農作灌溉需求。但有沒有可以兼顧生態或減低生態影響的方式?相信工程技術進化至今,應該是會有的,只是在施工前,需要先調查瞭解河川生態現況,從萬不得已興建的審慎態度來確認施工的必要性,並做好生態維護規劃。 ▲糞箕湖圳渠樣態 可以理解人類為改善生活,建造河川工程的動機,但期許能採用「減法」的工程概念,汰除老舊設施並集中強化必須興建的工程,降低對河 川生態環境的擾動及影響。 發現跌水工程最低的三階,因鋼筋外露剛好抓住大石塊且成排排列,好像意外形成魚群洄游時的休息區。當我們從人類的視角找不出答案時,或許可以觀察大自然,大自然會提供解方。 在排砂門下方的水道裡,看到一隻大魚逗留,因為前有大閘門阻擋,無法往前,只能往後沿者狹長的水道游出。此外,沒看到其他魚群的蹤影。河道旁的產業道路,由水泥工廠租用,進出的大卡車佔住整個車道,小車只能驚險退後閃避。看到路旁成堆的水泥石塊,想起《看見台灣》中驚人的掏空山景畫面。 最後搭火車北返時,收到夥伴的照片,他們臨時起意回溯到東武荖坑溪的第一段戲水區,照片拍的是優美的溪流山景,三三兩兩在古意吊橋上緩步慢行,再走進溪裡作觀察,也有人疊石紀念。或許那裡人為設施的影響少了許多,也或許工程介入自然的課題始終是無解的,但希望在享受大自然無私付出的同時,能常保虔敬及感謝的心。

看似平凡的不平凡——援中港東區棲地守護行動

文/棲地守護志工群 圖/林文城、何嘉晟〈援中港東區棲地守護志工,自然名:蚊子、和氏玉〉 2024.05.10 在這個瞬息萬變的世界裡,人類與自然之間的關係變得越來越脆弱。隨著城市化的加速和工業化的進展,我們的生活變得更加舒適便利,但同時也對地球上的生態系統造成了巨大的壓力,更加凸顯出守護棲地的重要性。 ▲ 鷿鷈的親鳥與亞成鳥搶食蝦子 棲地是指生物生活的地方,包括各種動植物在內。守護棲地意味著保護這些地方,使之免受人類活動的破壞和破壞。這不僅僅是為了保護自然界的平衡,更是為了我們人類自身的生存和發展。 然而,由於人類活動的影響,許多自然棲地正面臨著嚴重的破壞和污染。為了保護這些寶貴的生態資源,志工們積極投入到守護棲地、整理和維護工作中,就發揮著無比重要的作用了。 ▲ 紅冠水舞 高雄分會自2022年認養高雄市楠梓區援中港濕地公園東區(以下簡稱援中港東區)以來,做了許多行動。首先,我們清理垃圾和污染物,用自己的雙手清理出一片潔淨的土地,讓援中港東區恢復原有的純淨和美麗。其次,通過種植樹木和適當的整理清除,幫助棲地恢復原有的植被,為野生動物提供了更多的棲息地和食物來源,也增加了棲地的生態價值和多樣性。這些看似平凡的工作卻是對棲地保護的重要貢獻。 我們也透過解說活動和社區企業參與,促進了公眾對棲地保護的關注和支持。我們舉辦環境工作假期的活動,向大眾宣傳棲地保護的重要性,鼓勵更多人加入到保護棲地的行列中來。 ▲ 企業工作假期 我們在援中港的親身實踐中見證了每一個生物種類都在特定的棲地中生活和繁衍,形成了生態系統中複雜的食物網和生態鏈。如果棲地遭受破壞或者失去,將導致物種的滅絕和生態系統的崩潰,對整個地球生態系統造成不可逆轉的影響。 總之,從日常生活中節約用水用電、減少塑料使用、支持環保公益活動等,都是實踐守護棲地的具體行動。讓我們攜手合作,共同守護我們珍貴的棲地,維護自然的環境,為我們的子孫後代留下一個美好的家園。

按下啟動鈕,長出解說的新葉

圖/高雄分會解說志工群 文/廖靜薇〈高雄分會解說員,自然名:木荷〉 2024.05.10 (為維持閱讀體驗,保留筆者使用荒野自然名撰寫夥伴之習慣,文末註釋夥伴姓名) 我在台南分會參與了13期解說員訓練課程,在成為初級解說員後回到高雄分會,並和分會長四方竹討論是否重啟高雄分會解說員訓練,四方竹非常同意且支持,並成為籌備過程的召集人。然後,我們開始搖旗號召資深解說員回來一起參與13期解說員訓練(以下簡稱13解)(以下資深解說員以自然名示意)之後就看到灰胸竹雞跑來了、小灰蝶飛來了、香楠也站出來、珊瑚浮上水面、黃尾鴝來了、從台北回來的積雨雲飄來了,另外還在台南分會受訓實習解說的火歐珀、香菇、蝗鶯也投入來幫忙,這樣就有了11人!原本四方竹說,即使只有4位解說員,也都可以辦理,11位這樣的人數超乎了預期,原來只要有人願意按下啟動鈕,夥伴們就會回來一起幫忙。 時隔多年再辦理解說員訓練,所以光是達成共識及籌備就持續了幾個月,讓隊輔們多了一些準備時間。經歷了幾次的籌備會議,確認大家的參與是出自個人意願、了解每位夥伴對於解說的概念、找出過往解說員訓練資料,並研究其他分會目前的訓練課程及資源,討論出這一次 13 解的課程內容,最後,就是準備讓課程上架招生。 我們這11位解說夥伴來自不同期數,甚至是在不同分會受訓,所以在籌備過程中,需要先相互了解與磨合、學習尊重少數、並明確的表達意見。記得有一次會議在無法達成共識之下的情況就提出表決,大家共同舉手否決召集人的意見,對於這樣的結果,召集人也欣然接受,這更奠定大家就事論事、直接表達的溝通模式,最重要的是進行的氣氛是很歡樂的。 ▲ 雨中的二萬坪車站 這次13解總共有33位學員報名,而且是在一個月內爆滿,感受得到大家對於解說組課程的期待。每次上課幾乎也都有20多位學員出席,期初及期中旅行也是。透過這半年的課程,學員彼此慢慢相互熟悉、踴躍分享、融入團體,期待下一次的課程。這些過程都是在累積夥伴的情誼,兩次旅行回來後,學習的衝擊在賴群組持續迴盪,群組中的熱烈討論持續了好幾天呢! 在13解的訓練過程,我們期初旅行上了奮起湖頂湖及迷糊兩個步道,期中旅行則是去拜訪塔塔加的春天。在設計課程時,四方竹及黃尾鴝學姊都希望大家立足於高雄分會定期觀察地點,但是可以多了解台灣中高山生態之美,在規劃兩次旅行時,黃尾鴝學姐帶了隊輔們前往探勘,讓隊輔們大開眼界。黃尾鴝不管在帶隊輔探勘或是在帶學員進行旅行時,不藏私的全力分享所知,所以這次參與的隊輔們在過程中都深深感受到不只是在付出,同時也是在學習與收穫,這讓我想著,是否可以將這樣的精神持續傳承?讓解說員們在每一次付出時間參與訓練新解說員時,一樣覺得是在充電,然後覺得好幸運、好幸福可以來當隊輔。 ▲ 在黑森林內進行蕨類觀察 在這次的訓練過程,高雄一些資深的夥伴、解說員,如屏東柚園的火金姑、鳥會的蘇貴福老師、台南分會的大肚魚、高雄分會第一任副分會長李可、陸蟹專家李政璋、EEE(環境教育體驗)的花栗鼠、黃金鼠及總會的常務理事委員都南下來幫忙,還有原本要提供協助課程,因故無法參與的小米,另外還有其他分會解說組長的經驗提供。 在文章刊出的5月份,我們13解剛好結訓,可能有將近25人左右會完訓,成為高雄解說組新力軍,之後會分別進入援中港濕地東區、觀音山、悟洞三個定觀點,一起走過這些棲地的春夏秋冬,紀錄生態與環境的變化,也同時長出了高雄解說組的新葉。 我深信當有人願意按下啟動鈕時,就會有夥伴從四面八方來一起完成這件事,這就是我在荒野裡學習到的信念。 解說夥伴本名與自然名對照 四方竹 林維正 、灰胸竹雞 鍾明英 小灰蝶 黃采文 、香楠 陳惠美 珊瑚 許珮珊 、黃尾鴝 黃淑貞 積雨雲 宋盈萱 、火歐珀 楊愉粧 香菇 謝姵茹 、蝗鶯 鄭名君 火金姑 林穎明 、大肚魚 陳堅華 黃金鼠 王鼎球 、花栗鼠 張恩芬 小米 邱韻璇

4月尋寶趣 2024城市自然大挑戰

文/謝祥彥〈棲地守護部主任,自然名:雁子〉 圖/黃婕茹〈行銷推廣部專員,自然名:黃喉貂〉 2024.04.10 iNaturalist 在台灣稱為愛自然,是一個觀察及記錄自然生態的網站,它有好用的上傳介面、持續進化的人工智慧協助辨識物種、生物資訊及物候資訊供深入了解及有許多的專家、業餘愛好者參與鑑定工作,讓一般民眾上傳的資訊得以後續分析使用。 我在2018起開始大量使用愛自然做為記錄生態的工具,眾多生物照片終於不是靜靜的躺在硬碟中,而是能夠快速的查找及應用,也得到了許多專家前輩的協助鑑定、指導辨識技巧,拓展了不少視野。 透過專家的鑑定,我發現在住家週邊記錄到的,可能是新物種的隱翅蟲、未命名的蠅虎、蝠蛾,久而久之,養成了隨時隨地觀察的習慣。開始每天記錄至少一筆生物,持續至今已超過1,500日,深深覺得台灣有太多美好的生物值得我們去觀察記錄。 另外我也負責推動荒野關注棲地的生態記錄,透過愛自然平台建立的荒野棲地大調查專案,彙整關注棲地內的物種資訊,做為棲地守護及環境教育的依據,自2019年起荒野棲地大調查專案已累積超過33萬筆的觀察記錄、記錄到1萬多個物種,及有8千多人參與記錄。 ▲ 吳士緯老師帶領推廣志工進行蝶蛾觀察 而在每年4月底為期4天的城巿自然大挑戰活動,是全球最大型的公民科學活動,由加州科學院及洛杉磯縣自然歷史博物館於2016年首次舉辦。至去年全球已經有46個國家、482個城巿超過6,600人參與,活動方式十分簡單,只要安裝好愛自然APP,走出戶外拍下身邊的花草鳥獸,錄下動物的聲音,甚至羽毛、蛻皮、痕跡都可以記錄上傳,只要上傳一筆都算是參與了這場世界性的活動,今年的活動日期為4/26 - 4/29,在荒野志工的籌備努力之下,今年台灣本島的範圍都包含在活動區域內,離島伙伴則可加入專門為不在活動分區內伙伴規劃的global-project參與活動。而荒野今年也舉辧了線上抽獎活動,只要參與城市自然大挑戰,並記錄5筆資料,即可抽迪卡儂提供的禮物卡!還有許多各區辦理的精采活動,都請關注荒野粉絲專頁,邀請社會大眾一同走出戶外記錄台灣生物多樣性。 2024城市自然大挑戰 台灣區專案!