【Tasteme 惜食x嘗鮮】創造良食循環,與地球共好!

據聯合國統計全世界有1/3的糧食製造出來卻未被食用,減少糧食浪費等於減少1/10的碳排。其中有的並不是「剩食」,而是還可以食用的「良食」。 荒野保護協會台北分會注重糧食浪費的議題,9月邀請Tasteme創辦人暨執行長——葉柏軍合作共辦「良食循環經濟講座」。 為創造地球共好,節省多少,代表你幫助了地球多少 ! 近年來日本出現「剩餘食材做成餐點」的創新服務,台灣Tasteme團隊發展類似的模式,打造一個「剩食交易平台」——讓店家將當日還能吃但賣不完的食物售出,讓消費者可用經濟實惠的價格購入,創造「良食循環」。 良食福袋內容物價值約一百元,而「福袋」的模式對商家來說是最省時省力的。因每天的福袋內容物都不同,能夠呼應Tasteme「惜食」、「嘗鮮」,且APP不將福袋內品項詳細寫出,藉此帶給消費者驚喜感,又能嘗試平常較少接觸的美食。 「共享循環經濟」是創辦人對Tasteme的期許。每個人需要良食福袋的原因不同,卻能同時滿足具有環保理念或價格敏感度高的消費者。葉柏軍希望用最少的碳足跡,將需求最大化,既能夠解決剩食,又替環保盡一份心力 ! 了解才會關心,關心才會改變行動,改變行動才能與環境產生共好循環 歡迎大家一同參與講座~ 活動時間:2022.09.15|星期四|晚上19:30-21:30 活動地點:台北市中正區詔安街204號B1(荒野廳) 線上報名:請點入活動頁面☞ 【荒野週四見講座x共享綠生活】良食循環經濟

夏天怎能沒有牠——紅脈熊蟬

文/楊炯琳(台南分會解說志工,自然名:金龜樹) 圖/台南分會解說志工 廖靜薇(自然名:木荷)、楊炯琳(自然名:金龜樹)、李雅惠(自然名:冇骨消)、親子團志工 徐慧盈(自然名:幸運草) 2022-08-10 我的娘家,夾在北淡線和一座小山中間,小時候暑假的夏日時光,就是在不時經過的火車轟隆轟隆聲以及後山唧唧復唧唧的蟬鳴聲中度過。我們雖然住在城市邊緣,但已經不知道拿著竹竿沾強力膠去黏知了這種玩法了,只會躲在家中吹著風扇,在滿山蟬鳴中看著小叮噹、倪匡和金庸,那時蟬對我來說只有一種,就是很吵的那種。 生小孩後隨先生工作南漂到府城,加入親子團的那年9月,荒野22週年年會在台南新化啟聰學校舉辦,我印象很深的一個畫面是解說員回饋當時的台南分會長陳格宗(野馬),野馬站著,兩位解說員側站在他兩側然後下腰,大家拍手大笑,那是我第一次聽到『紅脈熊蟬』,對於下腰的動作只有模糊的理解,羽化這兩個字的概念在我的字典也剛從道士變神仙跨到昆蟲破蛹變成蟲不久。 終於見到紅脈熊蟬本人,是那時團長陳堅華(大肚魚)帶的一次夜間觀察活動,居然不用到山上,在巴克禮公園就可以看到!我們走在鋪磚的人行道上,避免誤踩從地底下鑽出或在土上爬行的蟬寶寶,並用手電筒搜尋樟樹、苦楝樹或欖仁樹幹上是否有正在爬行或已經就定位準備換新衣的熊蟬若蟲,有時也會發現空的蟬蛻。原來在金蟬脫殼前,牠必須努力挖掘破土而出,憑感覺爬行到適合的樹幹,努力往上爬到選定的點,從背後撐開一條縫,以柔軟的姿態後仰讓身軀離開舊殼的束縛(這才終於了解解說員下腰的意思了),再抓著舊殼讓腹部出來,之後便是漫長的大休息,體液注入小小軟軟的薄翅伸展並晾乾,體色也漸漸變深,這麼脆弱的時刻果然適合在夜晚進行。如果能順利羽化,那麼接下來的幾週時光,牠便可以在枝頭恣意歡唱,完成此生的使命!想想數年蟬生都在黑暗潮濕的地底,那麼短短可以自由飛翔的日子,怎能不用洪荒之力震動胸部的音箱蓋板來大聲宣告生命的美好呢!(其實是要找女朋友啦!) 再次看到完整的紅脈熊蟬羽化過程是在三崁店,看到時便興起畫下來的念頭,在描繪的過程中,更細膩的觀察照片中的若蟲:在地底無用武之地的大眼睛、背上的裂縫、胸旁的翅芽,以及成蟲和舊殼間的繫帶與美麗的翅脈紋路,雖然那時還不懂挖掘足,沒留意到成蟲除了大大的複眼,中間竟然還有三顆如紅寶石般的單眼,但確實畫畫記錄可以讓我與牠有更多連結,過程也很療癒。 ▲楊炯琳( 自然名:金龜樹) 繪製的紅脈雄蟬羽化圖 前年參加了台南分會第十三期解說員訓練,課程中謝惠米(綠蘿)學姊詳細介紹了蟬類的相關知識,原來蟬有那麼多種,叫聲也有這麼多變化,終於我不再是以為知了只有一種的那個都市俗,今年5月我們還帶領群眾來認識巴克禮公園的紅脈熊蟬,搭配著李雅惠(冇骨消)學姊的台語唸謠和方雅虹(鵂鶹)帶來的蟬蛻(「熊」蟬都是雄的嗎?看蟬蛻分公母),感覺得出來民眾們也很有興趣,認識到在公園這種人類高度利用的地方,能有紅脈熊蟬陪伴過夏天是很棒的。近年夏天回娘家時,總覺得少了一種背景音,蟬越來越少了,如果我們多多認識這些與我們共享地球美好的其他生物,進而尊重並保護牠們棲息的環境,其實我們會從大自然中得到更多,不是嗎? ▲介紹紅脈雄蟬的相關知識 ▲李雅惠(自然名:冇骨消)寫作的紅脈雄蟬台語唸謠

「讓我們帶著一顆冒險的心進入美麗!」——影像培訓心得

圖、文/蘇筱芸<台南分會親子一團,自然名:野百合> 2022-08-10 這是我在荒野總團的影像培力活動中,剪輯影片「生生竹溪」的最後結語。因為我知道,能進入荒野的人,都是願意冒險的人,能在荒野裡找到一沙一世界一花一天堂的人,更是心存美麗的人。而這句話可以是我影像的結束,也可以是我參加影像培力課程的開始。 科技日新月異,不管身處哪個領域,若能提升3C能力,必能夠在自己的夢想上加上一對翅膀,讓力量的傳播飛得更高更遠,沒有任何影像剪輯基礎的我,憑藉著初生之犢不畏虎的冒險初心,在工作家庭兩頭燒的狀況下,還是毅然決然參加了影像培力的研習課。半年的研習課程,有「森子工作室」林修齊導演,教我們如何架構畫面,讓故事有起承轉合;有新世代Youtuber「SALU」林子竣老師,分享拍片的熱忱,激勵我們找尋內心感動的題材;有竹節蟲阿飛老師,不計時間成本,細心耐心的指導學員影片的細節,並溫暖的回應初學者的我們,多看見自己影片的亮點而非自責自己的不足。 之所以選擇台南竹溪作為影片主軸,是當時參加的溪流培訓,地點是在竹溪,於是在身兼多職的地方媽媽精省思考下,竹溪成為溪流培訓地點,也是我影片故事的發生地。感謝培訓時探勘淨灘的課程,讓我拍攝到竹溪源頭的珍貴影像,感謝十二次的課程,老師不厭其煩地說明故事架構,與教導設備軟體的使用技巧,讓我從一無所知到勉強拼湊出功課,後來又自行剪輯第二版,由阿飛老師再次無償指導使之完整。 蔣勳老師在《池上日記》寫「風景是一種心情」時,說得不也正是影像培力課程想說的。世間大千萬物,有人用閱讀體驗生活,有人用影片剪輯日常,其實都是每一個個體以自己的視角,嘗試用不同媒體,和他人產生交流溝通的一個方式,如果這個視角的畫面或文字,讓人心有漣漪,那這份漣漪就會延展就會擴大,就會有機會和某些生命產生共振、共鳴,而這個世界就會多出一種美麗的聲音在我們的身旁圍繞。 所以,用一顆冒險的心去探尋未知的領域,包含科技,因為,在那裏面,我們藏著的是一份想要讓世界更美麗的愛。 點入觀看影片:「生生竹溪」 完整影片列表:2022地球倡議-「土地上的微革命」影展

跨越恐懼後,濕與冷的滋味

圖、文/莊璦淳(台北分會生態心理志工,自然名:娑羅) 2022-08-10 第十期生態心理志工訓練期初旅行走到了野外,這應該是第一次在野外如此濕寒交迫,但瑟瑟發抖的心卻感到如此喜悅與滿足,我不知道看似簡單的幾個遊戲活動,竟可以領著我們走進自然更深的地方,走到心與自然相交之處。 回顧發現,第一天是很好的暖身,像是躺在樹下什麼都不做,放鬆就好、最好睡著;或是在捨去視覺的練習裡,重新信任夥伴、信任自己的身體,並在去掉大半(隔天才知道視覺佔去全部感官的87%)的空白裡,重新認識這嶄新的世界;或者化身成某種植物,透過夥伴的引導說出他的聲音,不再是「我認為植物⋯」而是「我就是植物」;又或者在記憶與尋找九種自然物中,更仔細地觀察自然物的模樣。 隔天的龍貓森林則是一趟完整的奇幻旅程。先是交出手機、手錶等現代文明之物、跨越象徵自己某個內在關卡的柵欄,然後開始祝禱,將敬謝與祝福灑向天地與自己後,正式進入體驗自然的魔幻。 記得小學畢典那天,被某棵雅緻的葉貌與樹形吸引,「小葉欖仁」的樹牌因而刻印在我的心上,從此開啟觀察認識植物的習慣,好像記得他們的名就可以安穩地將他們收進心裡;再後來,當有次我非常難過失落地走在街上時,路過敦化北路的安全島,那片樹群彷彿有種魔力召喚著我,我在一棵樟樹前停下、然後擁抱,他默默地承接並給予智慧的話語,那是我第一個樹朋友,也是我第一次感受到樹如此深邃的靈性;還有一次也是長大後唯一一次,脱鞋走在下雨的馬路上,我想我會永遠記得那時解放自己與赤腳踩踏雨水的快樂。 然而我跟自然的關係好像就停在那裡了,雖然後來開始學爬山又更親近自然一些,但我依稀感覺自己跟自然的關係好像也因此漸入停滯期,前面似乎有道鴻溝,且非知道更多動植物、生態知識可以跨越的,好像進入山林、進入荒野,是我能抵達自然最深的地方。我知道這是我的問題。 那道柵欄我命名為我的「恐懼」,不知怎地,當下我就是想跨越自己的恐懼,我明白恐懼束縛了我很多事情,現在看來,原來柵欄後面的那片山林已用他的方式在召喚我。害怕說出自己的想法,害怕大堂分享時自己卻不想說話,害怕模仿自然物時他人的眼光;討厭濕、討厭冷,害怕雨水打在自己的臉上、弄濕臉髮,害怕髒、認為土是髒,而不敢躺或赤腳踏在土壤上,害怕森林而不敢走入更深的地方,害怕跌倒、害怕身體受傷,害怕運用其他「不安全」的感官,在視覺失喪的情況下,種種恐懼與控制已然成為道道欄柵,阻斷我回到那名為「自然」的家鄉。 我發現情緒輕微一點是「討厭」,重一點則是「害怕」甚至「恐懼」,而這些都造成人類「控制」的想望,而「控制」正是遠離「自然」的源頭!也就喪失「體驗」事物本質的魅力。回程夥伴聊到一般戶外甚至是森林療癒的活動,碰到下雨還是會找地方閃避,我才意識到,對耶!遇到雨就順應著雨,做好準備就是!我想這就是荒野精神。在期初旅行的前一天,我剛好聽到一個弘一大師的小故事,友人至他家作客看見他只用鹹菜配飯、只喝白開水而於心不忍,他卻答道:「鹹有鹹的味道,淡有淡的味道。」我想我也嚐到一點「濕有濕的滋味,冷有冷的滋味」。 我很感謝那道名為恐懼的柵欄,讓我得以看見並學習放下那些害怕,讓我放心自在地盡情學植物的姿態,讓我聞到樹幹真正的味道(在沒有視覺的干擾下),讓我第一次似乎化成了樹,聽著身旁日夜不息的溪水聲,讓我摘下眼罩找到他時,像見到老友般不禁喜極而泣,讓內在小孩無所懼地奔入森林,並躺下仰視樹林與落下的雨水,讓赤腳的皮膚盡情地品嚐軟黏的泥土,讓我得以撲向大自然的懷抱裡,玩得像個孩子,整日都打從心底笑著。 感謝天地,感謝那日的雨,感謝背後的家人,感謝學長姐的照顧安排,感謝夥伴們的相伴。 ➤➤➤你也想要體驗一場以心靈投入體驗自然為方向的戶外活動嗎?由入山祝禱開啟封閉的心靈,讓精靈帶領我們到溪邊靜坐與觀想,遇見一棵等待了五百年的樹,學習如何看待一座森林、一棵樹、一片花草、一粒岩石… 當心靈沉澱,我們靜山緩行,來到草原上的天空,我們放下所有的束縛,並立環抱獻上心中最虔誠的吟唱,感謝這片成長的土地。 請鎖定官網活動消息,自然體驗工作坊─龍貓車站,將於10月出發,敬請期待。

從撿到一隻蝙蝠談起

圖、文/陳麗玲<新竹市竹塹社區大學老師,新竹分會解說志工,自然名:米禾> 2022-08-10 某天,新竹分會主任秘書靜珠打了電話給我,提到有位竹東的夥伴在社區撿到一隻小蝙蝠,問我可否去帶回來照顧,欣然前往後見到才2公分大的東亞小貝比,看著乾癟的牠瑟縮在衛生紙上,實在有點擔心養不活呀。回到家後便去電詢問經驗豐富的許慶文老師可否幫忙照顧,老師說他也沒有把握耶,並建議送去動物園請獸醫照顧好了,我只好又風塵僕僕的騎去動物園找洪園長,希望他們能收留,園長看了看小小的牠,說了他們沒有照顧蝙蝠的經驗喔,要我自行照護,並聊到建功國小後方大煙囪內住了很多蝙蝠,問我有沒有去看過?我詢問是什麼種類棲息在那兒呢?園長笑笑的說他去時沒見到蝙蝠啦,叫我一定要去看看,再告訴他物種與數量! ▲煉油廠大煙囪 幫小蝙蝠餵了麵包蟲擠出的汁液和放了一坨濕衛生紙給牠補充水分後,便跑去尋找那棟日據時代的海軍煉油廠區的大煙囪,也如願見到昏暗髒亂的煙囪裡那一群高高在上的毛球。在暗黑的煙囪裡伸手不見五指,耳中又傳來陣陣吱吱叫的驚悸聲,加上頭頂急切繞飛的個體,讓我嚇得六神無主般的匆匆逃出煙囪外,看了緊張下拍的相片畫面實在模糊不清,這下怎麼跟洪園長回覆呢?就寫了封信給蝙蝠學會當時的秘書長徐昭龍先生,他說正好下週二會到新豐的國小掛蝙蝠屋,可順道繞過來看看;秘書長如約到達後,試著入內揮網不久鑽出洞口說:「網柄不夠長,無法撈到我還沒有十足把握,明天帶長柄來再說」,我趕忙表達沒辦法補貼車馬費,怎好意思讓他專程跑一趟來幫忙確認物種呢,他說沒問題的,明天見囉!隔天我到煙囪口時,他已在煙囪內掃網。當他出了洞口後,小聲地說:昨天聽到牠們的叫聲時,覺得有點陌生,心中猜測著會是某個物種嗎?現在確定了,他會帶一隻回去請楊玲玲教授(時任台灣蝙蝠學會理事長)再確認。我問他辨識的特徵是什麼,他解釋說整隻外觀看起來與其他種類不同,耳珠形狀為松茸狀是明顯特徵,毛色有些糖霜般的色澤,跟其他種類常見的黑或褐色差異蠻大。 ▲大煙囪內的霜毛蝠棲所與族群 上網查了霜毛蝠(Vespertilio superans )的資料,得知西元1952年在台中縣東勢鎮馬鞍寮的居民拾獲一具屍體及東海大學林良恭教授的研究團隊在觀霧地區與屏東潮州有捕獲的紀錄外,過去五十八年來,牠們的生態習性、繁殖期、棲地分布、食性..等依然行蹤成謎。慶幸這次有祕書長鍥而不捨奔波讓在地的我們有機會進一步了解大煙囪數十年來聚集著珍稀的族群,肩負了生殖育雛的族群繁衍使命,而霜毛蝠們也賦予了大煙囪新的價值。 ▲林良恭教授現場受訪 ▲社區幹部出席關注 ▲大煙囪內採集工作 自民國99年7月的不經意邂逅,與霜毛們締下了黃昏之約,每個禮拜在社區住戶炊煙裊裊的夕陽餘暉中,佇守在棲所下方目送著牠們出門找吃的;記得有次看著牠們魚貫飛出鐵皮夾層時,臉頰瞬間被兩滴水漾液體滴落,當下慶幸眼睛沒有中的,終究尿液與蝙蝠糞便的夜明砂功能有別呀;也曾在例行觀察時,屢次看到兩隻喜鵲趁著霜毛們要鑽出牆壁裂縫時,順勢用牠們長長的喙夾住霜毛的頭後,直飛高處牆沿撕咬啄食,讓我們見識到霜毛媽媽們旦夕禍福、生存之不易呀。 ▲每到黃昏就出現的喜鵲是霜毛蝠的天敵 飛在天空的霜毛們,我們少有機會與牠們互動,只有在牠們虎落平陽時,才不會顯得高不可攀了,記得有次例行觀察時跟前爬來了一隻霜毛,眼睛骨碌碌的瞪著我,便蹲下問牠怎麼了?直覺牠需要幫忙,便跟屋子裡的嬸婆借了手巾和僅有的芒果切一小塊放牠前面,看著牠自動靠近啃食,讓我放心了。接著將牠掛在牆上,只見牠伸展著雙翼,鼻子也靈動的嗅著後,就迅速的飛離了。後來聽住戶說她小的時候,常見媽媽將發酵過熟的水果用竹籃掛在屋簷下給野生生物啄食,她曾見過籃子裡窩著母蝠與幼蝠呢!昨晚也聽到社區老人家回饋說,前天傍晚在巷弄的路面上,有隻蝙蝠跳呀跳的就是飛不起來,她觀察到有一側的翅膀無法伸展開來,而路旁的貓正作勢飛撲而上,她急得出聲將貓喝住,並試著將蝙蝠往花圃暗處趕;對於住戶們的關注,讓我們體會到霜毛族群不只被民宅住戶接納了,社區居民們也漸漸成為守護的網絡,相信這張友善的網會越來越綿密堅實。 ▲開心的吃著芒果 ▲起飛前舒展翼手 簡單的例行觀察工作,對站在巷弄路旁十三年的我來說,依然對霜毛蝠們存在著許多未知的好奇,也因此,每一次的觀察工作都是一次未知的探索之旅。像是四月中有20來隻回到12巷1號鐵皮棲所了,卻又在三個禮拜後謎一般的不見了,是狡兔三窟嗎?對我來說,還真有點像閩南語俗諺說的:「甲伊睡破三件棉被,還是猜不得伊的心」的感受,然而這也是生態探索的迷人之處吧! 也期盼有那麼一天的黃昏時光,大家來扮演偵探柯南,走讀國宅內的每一條巷弄,留意公寓頂樓鐵皮夾層處有沒有蝙蝠飛出,若恰巧是霜毛蝠還未被發現的棲處,那將因為有您的協助,我們所知的霜毛版圖將更為擴大,對於牠們的守護也將更為周延了;祈願隨著環境教育與保育工作的推廣,就像「石虎與苗栗的連結」,大家也將霜毛蝠深植在每一位新竹人的心中!文末想表達做為一個新竹市民,對台灣蝙蝠學會與周政翰老師12年來在市府十分微薄的經費挹注下,猶為霜毛族群努力不懈的付出專業與保育熱誠,敬謹致上由衷的感謝!

《想飛》——台灣第一本霜毛蝠繪本

文/孟琬瑜〈雪霸國家公園解說志工,自然書寫與教育工作者,自然名:玉山薄雪草〉 圖/陳理德、孟琬瑜 2022-08-10 《想飛》是作者陳亭瑀在國小五年級寒假創作給小朋友和大人閱聽,半真實半虛構的紙芝居故事,並由雪霸國家公園解說課編輯出版成國內第一本霜毛蝠繪本。 ▲《想飛》——台灣第一本霜毛蝠繪本 創作緣起是106年8月亭瑀和家人參加『看見 傳說中的霜毛蝠』工作坊,與日本海軍第六燃料廠大煙囪和霜毛蝠初遇。 當時的工作坊講師之一―特生中心鄭錫奇組長展示一隻因為天生缺陷不能飛行的霜毛蝠,令亭瑀印象深刻:牠一離開飼養箱,就不時地轉動著頭部、朝著四周開闔著嘴發出超音波,探測周遭的環境,和正常蝙蝠起飛前的行為相同。雖然無法飛行、在飛行中覓食,但牠仍會本能地做出起飛的準備動作。 ▲工作坊中的那隻霜毛蝠 亭瑀相信牠一定也很想和其他霜毛蝠一樣翱翔於天空中,希望知道飛行是什麼感覺。而後,亭瑀在107年寒假參加雪霸國家公園的紙芝居兒童營時,便以這隻霜毛蝠構思創作了《想飛》。 《想飛》故事主角是一隻原應翱翔於天際的霜毛蝠―霜霜,因為天生的殘缺,使牠陷入了落單的困境。 亭瑀曾在101年暑假在觀霧遇見研究蝙蝠的叔叔運用豎琴網進行蝙蝠調查,並在傍晚時將辨識測量完畢、上過標記的蝙蝠一隻一隻放飛。因此將《想飛》的故事場景安排在雪霸國家公園觀霧遊憩區,從一場蝙蝠調查展開序幕,並透過情節描繪了蝙蝠的遷徙、在大煙囪中繁衍,蝙蝠間的溝通,以及自然界的生存法則。 透過故事創作,亭瑀將原來真實世界的故事改編,幫助主角霜霜得到一個跳脫天生缺陷宿命的解方。 在完成紙芝居故事創作及展演後,編輯成繪本出版之前,為求蝙蝠知識的正確性,透過媽媽協助,請教了幾位研究蝙蝠的老師們提供建議,並參考收集到的資料及照片進行圖畫的修改,強調霜毛蝠特徵。為更貼近「想飛」的意涵,繪本封面也重新設計與繪製。 在實作上遇到的困難是,亭瑀當時最喜愛的畫畫媒材是色鉛筆,但紙芝居創作營提供的紙張是粗紋水彩紙,不是光面紙張,上色時會在紙張上出現許多顆粒。幸而,細心的繪本美編透過印刷紙張的精心挑選,讓讀者在翻閱繪本時,感受到視覺和觸覺經驗的一致性,也讓這本繪本顯得更具有質感。 ▲陳亭瑀帶著她創作的紙芝居「想飛」到霜毛蝠工作坊說故事

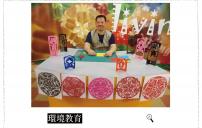

蝙蝠剪紙欣賞

文/李芝儀 〈企劃推廣部專員〉 圖/王楨文、董碧娥〈生態藝術家,國際剪紙大師〉 2022-08-10 王楨文老師是一位紙藝藝術家,也是生態保育工作者,憑藉從小對美術的喜愛,並以靜觀賞鳥、觀察各種野生生態為興趣,只透過隨手可以取得的美術用具剪刀、尺、筆、色紙、樹脂,再加上老師的巧手,彷彿變魔術一般,就可以剪出各種精緻的紙藝作品,創造過非常多鳥類及不同的紙雕作品在全台及世界各地展出。 ▲王楨文老師〈生態藝術家,國際剪紙大師〉 ▲紙雕作品:春滿乾坤福滿堂 剪紙藝術可產出非常多的創意作品及發展的可能性,只單靠一把剪刀,即能用紙張剪出各種立體效果,同樣也是關心生態的董碧娥老師,透過精巧手藝雕劃下的蝙蝠系列作品正在黃金蝙蝠生態館展出。如果你對蝙蝠神秘的外表還是感到害怕,就讓我們一起去看看充滿創意與驚喜的立體紙雕特展,默默地幫我們消除了許多害蟲的蝙蝠其實一點都不可怕喔! ▼董碧娥老師紙雕作品:金黃鼠耳蝠系列 蝙蝠屋立體紙雕 打開蝙蝠屋 點入了解更多☞幸蝠展翼-立體紙雕特展

【好書推薦】回應來自心靈與自然召喚的行者

文/李偉文<荒野保護協會第三、四屆理事長> 圖/川流文化教育基金會 2022-08-10 「歲數從來不是重要的事,身體軀殼會老去,但心和靈魂永遠不會。」陳維滄董事長雖然這麼說,但是他的外表怎麼看也不像已經八十四歲的人,尤其在聊天中,他不時從椅子上跳起來,半跑過偌大的辦公室,找出一份又一分的資料給我參考。 當我讚嘆他的靈活與敏捷時,他又跳起來,然後彎身前屈雙手很輕易意就觸及腳趾,原來他從年輕時至今仍保持每天一大早起床就花一個小時慢跑或游泳,前幾年到國外報名參加太空旅行,醫生做了詳細身體檢查後,認為他的體能或心肺功能都只有四十多歲。 這些年活躍老化的議題很夯,但是他早在三十多年前,也就是五十歲那年就退休,成立基金會從事公益活動,雖然六十歲才第一次登高山,但是隨後的壯遊冒險,實在讓人佩服,尤其七十歲之後開始遠征地球的極境,六訪北極,五探南極,七次到中極(西藏),酷熱的赤道與大漠,絲路行腳,深入南美洲雨林蠻荒,馳騁非洲大地……更令人佩服的是每次的冒險,他還必須一個人背著沉重的相機與腳架,為大家拍出絕美的相片。 因為他的作品,大家都稱為他是極地攝影家,我卻覺得他更像是以大自然為道場的修行者。這些地方稱為極境,地球上最極端的環境,要嘛冷得無法想像,要嘛又乾又熱,不然就是高到無法呼吸,這些極境,對任何生物而言,都是非常惡劣艱困的環境,一般人若不是工作所需,為了興趣或炫耀去一次體驗一下應該就夠了,可是為什麼他卻可以在七、八十歲時,一次又一次冒著生命危險以及肉體的困頓疲憊接受挑戰?我相信這些動力一定是來自生命裡更深沉的呼喚。 這種熱情絕不是那種「我來、我見、我征服」的炫耀,而是當我們能夠一次又一次把自己逼迫到最極端的絕境下,才能彰顯出生命的深刻與意義,甚至尋得精神與肉體上的重生與復甦。 「極地旅行的確辛苦,我利用旅程的艱辛與經歷,探索自己的內在,藉此不斷重生,而且極境的孤寂,就像是閉關,思考許多人生課題。」年輕時差一點出家,後來雖然在商場發光發熱,但是內心一直有著宗教情懷,因此陳維滄董事長自稱為行者,除了是旅行的人之外,更是個修行者,同時也表明,坐而言不如起而行,強調一切夢想都要實行才能成功。 「行走在大自然裡,常常會覺得人是如此渺小,但是身而為人,卻又是這麼可貴,我常常問自己能為這片美好的大地做些什麼?」坐在川流文教基金會辦公室看著陳董事長出版的二十多本書,每本書或每幅作品,都是他為了保護大自然所採取的行動。 翻閱今年初出版的「鶴采」攝影集,是他近二十年來天涯追鶴行的成果。鶴是吉祥,長壽的象徵,既靈性又高雅,大多數的鶴是一夫一妻制,不管在漫天飛雪中起舞,或是冰天雪地裡的對天鳴唱,書裡每一幅照片都可以框表起來,深遠的意境不只是令人感動還足以啟迪人心。 疫情期間,無法出國旅行,但是陳董事長還是很忙,行程從早排到晚,還要抽空檔整理作品,以前以為他是個傑出的攝影家,但是仔細看著剛出版的「旅行中看見真善美」,才發現他的文筆也真好,這本書引領我們探索不同民族不同文化裡的真善美,也帶給我們更多的同情與理解。 「人在追求夢想的時候,就會忘了年紀,老後生活,就是把每天當做最後一天,用力過。」滿懷赤子般的好奇心,熱情洋溢地探索這個奧妙的世界,這位不老的探險家是退休長者最好的典範了。 ◈了解更多「寰羽」攝影集相關資訊,請洽本會管理部 ☏02-2307-1568#9

【聯合聲明】攝影應重視倫理與在地規範 勿闖生態敏感區干擾鳥類繁殖

111年7月13日 台南市七股區頂山鹽灘地近期有不少攝影者前來拍攝小燕鷗的繁殖育雛,然而部分攝影者無視封鎖線的提醒,直接步入鹽灘地近距離拍攝,已明顯干擾鳥類的繁殖,不僅勸導無效,也數度與勸導方發生口角爭執。喜愛拍攝鳥類是一件美事,但如果忽略生態攝影的倫理,也不尊重地方保護環境的規範,攝影行為就可能成為單純的干擾與冒犯。

用愛接力,有願就有力

從轉大人的第7屆邁向更趨成熟的第8屆荒野親子團 圖、文/石曉華(荒野親子團第七屆總團長,自然名:萍蓬草) 親子團從謙稱荒野長工的荒野藍鵲(林耀國)創始總團長2001年3月正式創辦北一炫蜂團團長,2002卸任後轉任總團長(2002.2.17~2013.12.22,共4屆12年),再到荒野老農的第五、六屆巒大杉(鄭弘杰)總團長(2013.12.22-2019.06.30),兩位親子團的精神領袖如苦行僧般,在台灣各地號召有識之士共同打造友善環境的沃土,發展親子團的組織架構,將守護環境、珍愛大地的理念透過社會教育和親子教育雙向途徑,在全台灣遍及11個分會,創立了27個複式團,分成蟻蜂鹿鷹四個階段,如同部落育兒般,由家長彼此分工擔任導引志工,透過團隊合作的活動設計與帶領,在無數的孩子們心中種下關愛環境的種子。 從這樣如同大山大樹般的前輩手上接下第七屆總團長任務,萍蓬草是戰戰兢兢地且沒有信心自己可以勝任如此重大的責任與承擔,所幸有好夥伴: 執行副總團長林雅倩(水鴨腳)既協助出意見和率先給出支持的信心。 三區總團長北區郭益昌(烏頭翁)、中區簡宏璋(甲蟲)、南區李淨瑜(仙丹)三位夥伴很有條理地在分區帶領分區總團幹部服務各複式團夥伴。 團務發展組葉信雄(大熊)統理三區規劃三年年度行事曆和統籌2021年全國行動分享日(後遇到疫情衝擊改為線上呈現)。 教育訓練組長胡耿賓(貓頭鷹)和三區幹部在進階訓和基訓協助觀察和給出培訓團隊必要的援助和協調。 教材研發組組長蕭千金(番茉莉) 與分區幹部每一年都為即將上線的導引員開出教材研發工作坊,讓導引員對年度主題的教案設計更有方向,另外最重要的大事就是親子團出了第一本的環境教育教案書,也即將在新學年開始前分贈給全台中小學,希望能夠成為學校老師的好幫手。 資訊平台組長陳惠美(香楠)串連北中南三區,提供各團來自荒野總會和親子團總團的訊息,讓資訊取得更容易傳遞更即時。 因為有這些夥伴在第一線服務大家,讓第七屆的親子團從領導人思維走向團隊思維,讓更多人站上舞台,三年的任期很快地也隨著總團幹部改選及屆次交接在今年6月30日順利接棒! 我們的第一屆理事長徐老師說:「拯救荒野要先拯救荒心」,在這條環境守護和拯救荒心的無限賽局,第七屆團隊已然交班,萍蓬草將繼續引領和陪伴第八屆團隊繼續向前跑,營造一個安全且自在的環境,啟發自然與心靈感官的覺知能力,讓孩子相信自己有解決問題、改變世界的能力。 為各位介紹第八屆工作團隊,也為這些勇敢承接的夥伴加油喝采與祝福! 親子教育委員會召集人兼全國總團長 台北分會北四團石曉華(萍蓬草) 總團執行副總團長 桃園分會桃一團郭益昌(烏頭翁) 總團資訊平台組組長 宜蘭分會 宜一團葉信雄(大熊) 總團財務管理組組長 桃園分會 桃二團閻儀芳(星空) 北區總團長 台北分會 北六團馬欽祥(黑鳶) 北區副總團長暨教材研發組組長 桃園分會 桃一團余珮瑄(薰衣草) 中區總團長 台中分會 中三團王清憲(心宿二) 中區副總團長暨教育訓練組組長 新竹分會 竹三團吳承恩(烏鴉) 南區總團長 高雄分會 高三團郭明誠(石狗公) 南區副總團長 台東分會 東一團楊玉如(栗喉蜂虎)